鎌ケ谷市佐津間字中山新山の工場にて屋根カバー工法(スタンビー)で雨漏りを改善

工事のきっかけを伺いました!

担当:白石

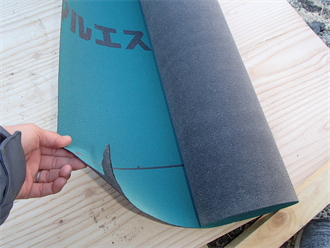

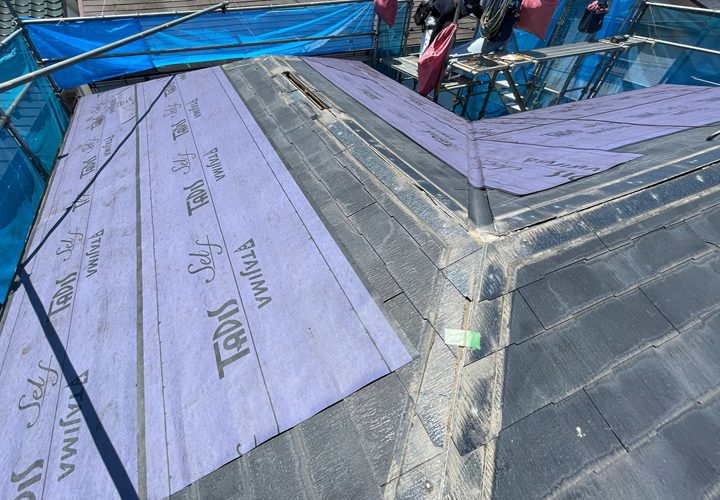

屋根補修のご相談をいただいたのは鎌ケ谷市佐津間字中山新山にある工場です。以前から雨漏りは起きていたようですが、業務に影響が生じ始めたため雨漏り補修工事を決められたようです。工場は戸建て住宅よりも大規模ですので補修費用もかかります。そこで雨漏りを起こしている部分を特定し、屋根カバー工法での改善工事をご提案させていただきました。

担当:白石

- 施工内容

- 屋根カバー工事

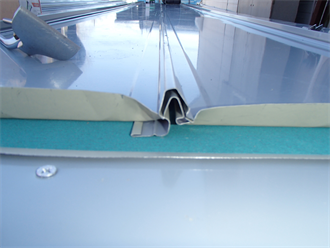

点検の様子

屋根カバー工法

関連動画をチェック!

工場・倉庫の屋根修理は屋根カバー工法がお得!【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

屋根カバー工事に関連する新着ブログ

太陽光パネルがあっても屋根カバー工事は可能?着脱の流れと注意点を解説

初めての屋根リフォームにおすすめ!カバー工法の特徴とポイントまとめ

折半屋根のカバー工法で雨漏り対策!工事の流れと注意点まとめ

屋根リフォームはカバー工法で決まり!費用を抑えて断熱・防音もアップする方法

屋根カバー工事に関連する新着施工事例

屋根カバー工事を行ったお客様の声一覧

訪問業者より屋根についてご指摘を受けられた習志野市東習志野のY様

Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

板金の浮き

Q3.弊社をどのように探しましたか?

インターネット

Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

すぐしました

Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

会社の大きさ

Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

大変よかったです