屋上防水はなぜ必要?防水工事の種類や特徴、価格などを詳しく解説

更新日 : 2024年04月19日

更新日 : 2024年04月19日

最近では一般住宅でも陸屋根やルーフバルコニーがよく見られるようになりましたが、ややはり「屋上」と言えば、ビルやマンションをイメージする方が多いのではないでしょうか。

一般的な屋根と違い人の出入りも可能な「屋上」ですが、屋根と同様に建物を守っていることには変わりありません。屋上ならではの防水メンテナンスをしっかりしなければ、雨漏りが起こることもあるでしょう。

もちろん新築のときには防水性が保たれていますが、どんな建物でも月日を経ることで必ず劣化していきます。屋上防水の大切さを知り、適切な時期にメンテナンスをすることが大事です。

ただ、ひとくちに「屋上防水」とは言っても施工方法は様々です。施工の種類によって、特徴や金額も大きく変わります。

屋上のメンテナンスについて、

「我が家にはどんな施工方法が合っているのか?」

「防水工事が必要なタイミングはいつなんだろう?」

など分からない方も多いかもしれません。

しかし悩んでいるだけで何もせずに時が過ぎると、防水効果が失われ雨漏りが起こるリスクが高くなるだけです。屋上防水工事のタイミングを逃さないためにも、まずは今回お伝えする屋上防水に関する解説をぜひご参考ください。

屋上防水工事は「陸屋根」、もしくは「屋上」と呼ばれる屋根の防水性を保つための工事です。屋上(陸屋根)はビルなどのRC造はもちろん、近年では一般住宅などの木造でも見られます。

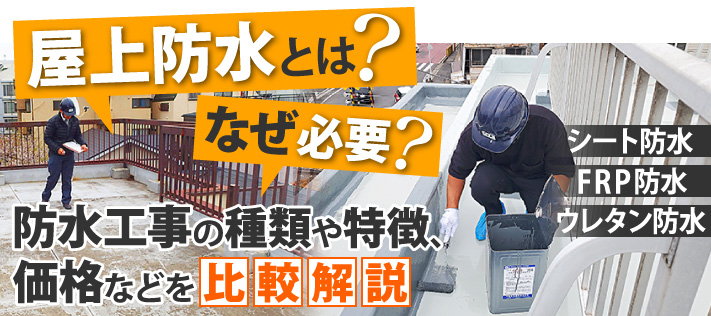

防水層が劣化して雨が建物に入ると、雨漏りが起こって生活に支障が出ることはもちろん、木材や鉄筋など建物を支えている構造部への影響も出てきます。腐食によって建物の強度が弱くなってしまうのです。

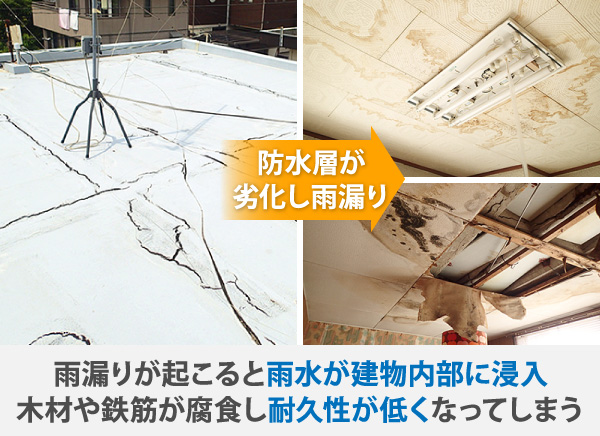

よくある一般住宅は屋根に勾配があり、雨は傾斜に沿って地面へと流れ落ちていきますが、屋上(陸屋根)はほとんど平らのため、雨水が流れ落ちにくい構造なのです。

構造上の難点を踏まえた上で、新築時に雨漏りを回避するための防水工事がしっかり施工されていますが、年月が経てば防水機能は劣化してしまうため、防水機能が失われないよう定期的に点検や修繕などのメンテナンスが必要です。

防水工事はこんなところに必要です!

お住いの中でも防水工事が必要とされる主な場所は、陸屋根(屋上)、バルコニー・ベランダなどです。これらのエリアは特に外部環境からの水の侵入に晒されているため、特に注意が必要です。

陸屋根(屋上)

屋根は直接雨や直射日光に晒されるため、防水性が非常に重要です。適切な防水層が施されていないと、雨水が建物内部に浸透し、構造的なダメージや内装の損傷を引き起こす可能性があります。

バルコニー・ベランダ

見落としがちですが、バルコニーやベランダは常に外部の影響に晒されており、雨、雪、氷などの条件によって防水性が損なわれやすいです。実は雨漏りは、バルコニーやベランダの不具合が原因で起こることもあります!

これらの場所は特にメンテナンスが重要になってきます。状態に合わせた適切な防水工事を行うことで、建物はより長持ちし、維持費用も削減されますので、防水工事は不可欠なんですね。

それでは、主な屋上防水の種類とそれぞれの特徴を見ていきましょう。

種類によって耐用年数はもちろん、費用相場も違います。どの種類を選べばよいか迷ってしまうでしょうから、上記4種の防水工事について、それぞれの特徴や最適なケースを紹介していきます。

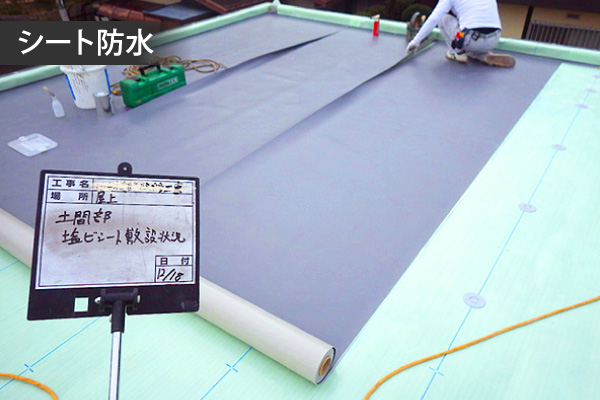

シート防水

まずはシート防水についてです。“シート”という言葉からもイメージできるかと思いますが、屋上に防水性のあるシートを敷いて防水するのが「シート防水」です。現在では塩化ビニル製の丈夫で厚いシートが主流ですが、かつては伸縮性を持つゴムシートが使われていていました。

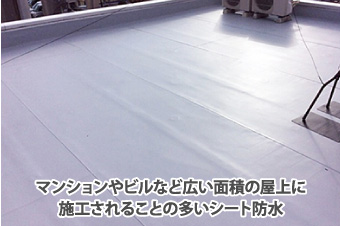

シート防水の大きな特徴は、シートを張っていく工法なので面積が広いところでも比較的短い工期で施工が可能という点です。また、耐久性が高く費用も安価なため、広い面積を持つビルやマンションの屋上での施工に向いています。

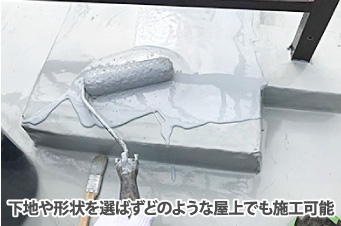

ウレタン防水

液状のウレタン樹脂を塗っていくのが「ウレタン防水」です。液体を塗布していく工法であるため、複雑な形状をしていても継ぎ目なく塗膜を形成でき、屋上のタイプを選ばず施工することができるのが大きな強みです。また、乾燥後の塗膜が弾性を持つことも特徴の一つで、建物が揺れて動きやすい木造住宅での施工にも向いています。

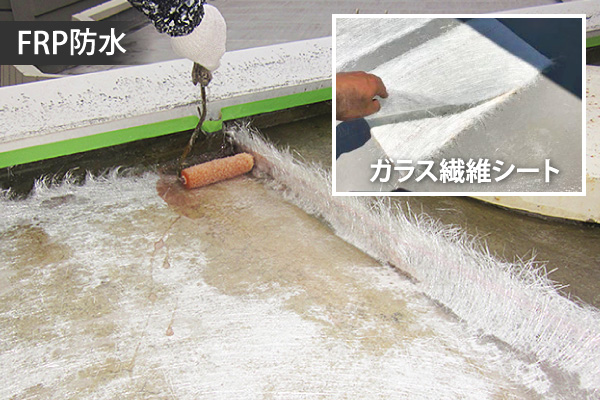

FRP防水

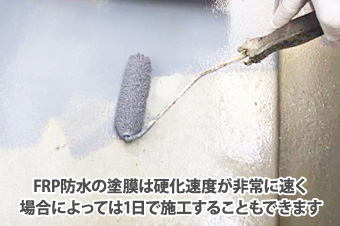

“ガラス繊維”を混ぜた“ポリエステル樹脂”で防水層を形成するのがFRP防水。Fiberglass Reinforced Plastics(繊維強化プラスチック)を略してFRPです。FRP防水の特徴は軽量で建物への負担が少ないことと、すぐに乾いて硬化するため工期が短く済むことです。施工範囲によっては、1日で工事が完了するケースもあります。

軽量なのに耐水性・耐久性が高いため、建物への負担をおさえたいときにおすすめです。ただ、硬くて伸縮性があまりないため、地震の揺れなどによってひび割れやすいというリスクもあり、揺れやすい木造住宅での施工にはあまり向いていません。

アスファルト防水

合成繊維不織布に液状化したアスファルトを浸透させたシートを敷設して施工するのがアスファルト防水です。古くからある工法で防水性に優れ、耐久性が高くて耐用年数も長いという特徴があります。厚い防水層で防水効果を発揮する上、耐用年数が長いことから、ビルやマンションの屋上(陸屋根)などに多用されています。

ただ、重量があるため建物への負担が大きく、施工中に臭いが発生することもあるため、一般住宅には使われない工法です。

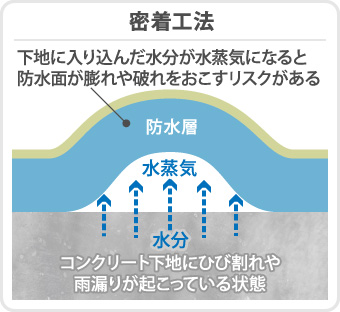

密着工法と通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)の違い

ここまでは「防水工事の種類」をお伝えしてきましたが、次に知っておきたいのが「密着工法」と「通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)」という2つの工法の違いです。お住まいの屋上の状態によってどちらを選ぶべきかが異なります。せっかく工事したのにも関わらず間違った方法を選んでしまっていた場合、耐用年数に大きく影響することもあります。まずは、2つの工法の違いをおさえておきましょう。

密着工法

屋上の“下地”に防水層を密着させていくのが「密着工法」で、最も基本的な防水工事です。施工が容易で「工期短縮・コスト軽減」というメリットがあります。

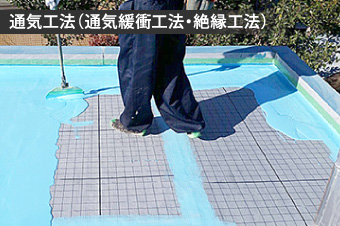

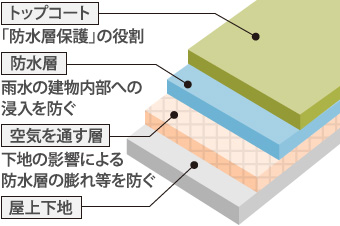

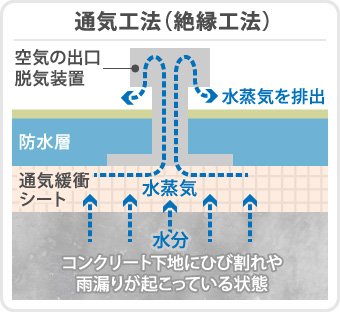

通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)

防水層と下地を密着させる「密着工法」に対し、防水層と下地の間に通気層を設けるのが「通気工法」です。絶縁工法とも言い、下地の状態に左右されずに防水層を形成できるため、下地が劣化しているケースなどには適した工法と言えるでしょう。

どちらの工法が適しているかは、下地状態によって異なります。

たとえば、「すでに雨漏りに悩んでいる」「ひび割れから浸水している」など下地が水分を含んでしまっているときは、密着工法で施工すると内部の水分が逃げられず膨れや破れを起こすリスクが高まります。

上記のような場合は通気工法が適しています。「通気シートを敷く」「脱気筒や改修用ドレンを取り付ける」など作業工程が複雑となり、密着工法よりもコストがかかりますが、建物の将来を考えた場合、長く安心して暮らせるのは「通気工法」を採用した場合でしょう。

防水工事の費用はどう変わる?

費用は変動する!

防水工事の費用は様々な要因によって大きく変動します。これらの要因を理解し、予算計画を適切に立てることは、工事を行う上で非常に重要です。防水工事の費用を決定する主な要因には、使用する材料の種類、施工する面積の大きさ、工事の複雑さ、地域による労働コストの違いなどがあります。

①材料の種類

防水工事に使用する材料は多岐にわたり、その種類によって価格が大きく異なります。

例えば、ウレタン防水、FRP防水、アスファルト防水、シート防水などがあり、それぞれ材料の耐久性や適用面積によってコストが異なります。高品質の材料や特殊な加工が施された材料ほど高価になります。

②施工面積

防水を施す面積が広ければ広いほど、当然ながら材料費や労働費は増加します。屋上の広大な面積や複数の施工場所がある場合は、小規模なものよりも費用が高くなります。

③工事の複雑さ

屋根の形状が複雑な場合や、特別な技術を要する施工が必要な場合、工事費は上昇します。

また、既存の防水層の撤去が必要な場合や、修復が必要な損傷がある場合も、追加の費用がかかることが一般的です。

④地域差

労働市場の違いや地域による経済状況も、工事費用に大きな影響を及ぼします。都市部では労働コストが高い一方で、地方では比較的低いことが多いです。

工事費用を抑えるには?

防水工事の費用を抑えるためには、以下のことに気を付けましょう。

適切な時期に工事を計画する

需要が低いシーズンに工事を行うことで、コストを節約することが可能です。例えば、建築業界がオフシーズンにあたる冬場などは、労働力が余剰となりやすく、価格交渉が有利になることがあります。

複数の見積もりを取る

複数の業者から見積もりを取ることで、最もコスト効率の良い業者を選択することができます。ただし、単に安いからといってその業者を選ぶのではなく、品質や信頼性も考慮することが重要です。

メンテナンスを定期的に行う

定期的なメンテナンスによって小さな問題を早期に発見し対処することで、大規模な修繊が必要になる前に問題を解決できます。これにより、長期的には大きな節約につながります。

持続可能な材料を選択する

初期費用は高くなるかもしれませんが、耐久性の高い材料を選択することで、交換頻度を減らし、結果的に長期的なコストを削減できます。

以上の方法を意識することで、無駄な出費を抑えることが可能です。資金を有効に活用でき、建物の寿命を延ばすこともできます。

防水加工が施されている屋上も、雨や雪、紫外線を含んだ太陽光などを長く受け止めているうちに防水面が劣化していきます。失われた防水機能を復活させるには、定期点検や状況に応じた防水工事をしなければなりません。

屋上に防水工事が必要だと知りつつも「そもそも防水工事のタイミングが分からない」という方、雨漏りが気になりつつも「防水工事の費用や内容に不安」という方もいるのではないでしょうか。

防水機能が失われた屋上は、さまざまな危険をもたらします。続いては、いくつかの劣化症状とその危険性についてご説明していきます。

色あせ

屋上なので見えにくいですが、定期的に防水面をチェックしてみましょう。

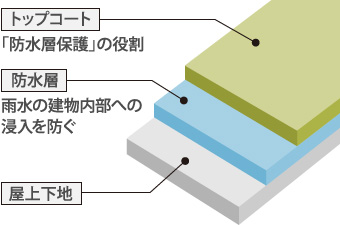

防水面を保護する目的で表面に塗られている「トップコート」に最も早く劣化症状が表れます。全体的に白っぽく色褪せしてきたら、トップコートが劣化しているサインですので、再塗装のタイミングです。防水面を長持ちさせるためにも5年程を目安にトップコートの再塗装をするとよいでしょう。

ひび割れ

ひび割れが起こったときも劣化のサインです。あまり目立たない細かなひび割れならトップコートを再塗装することで補修が可能ですが、ひび割れが大きく深いものであった場合、表面だけにとどまらず防水層や下地にまで「ひび」が到達しているかもしれません。

経年劣化で起こり得る症状のひとつですが、震災などの揺れが原因となってひび割れが発生する可能性もあります。ひび割れてできた隙間に雑草などが根を張ってしまうと、劣化を加速させてしまうので、ひび割れを見つけたら放置せず、早めにメンテナンスすることをおすすめします。

剥がれ

防水シートや防水層が劣化して剥がれてしまう場合があります。剥がれた部分は防水性が失われているために雨水の浸入を防げず、雨漏りのリスクが高い状態です。補修せずに放置してしまうと被害はどんどん拡大してしまうので注意が必要です。

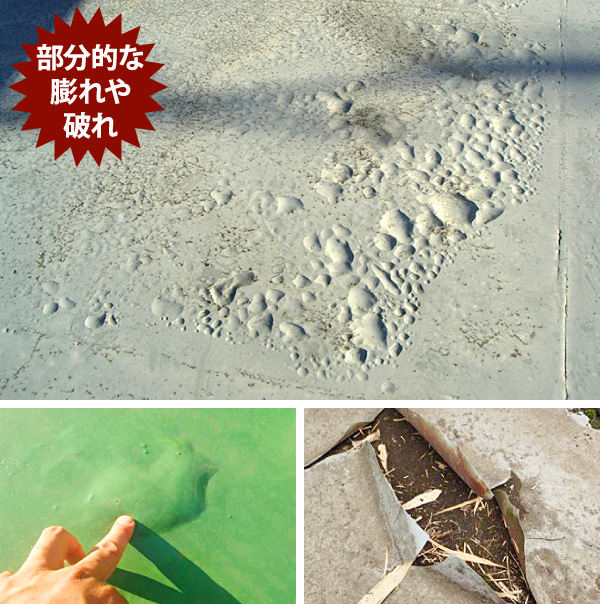

膨れ

部分的な膨れも防水面の劣化症状で危険なサインです。絶縁工法で施工不良があったときによく起こる症状で、下地が水分を含んでいる状態のまま絶縁工法を施してしまうと内部の水分が蒸発した際に外部に逃げられず、防水面の膨れとなって表れます。そのまま放置して膨れが大きくなると、いずれは破れて表面が剥がれてしまうでしょう。

ひび割れや剥がれ、膨れといった症状が部分的な場合、ピンポイントに補修できることもありますが、屋上全体にこのような被害が多発している場合や症状が深刻な場合、部分的な工事ではすぐに再発してしまう恐れがあるため、全体的な防水工事のやり直しをしなければなりません。

水溜まり

ひび割れや剥がれなど防水層に目立ったダメージがない場合でも、雨が降った後に水溜まりができてしまう場合は危険な状態です。雨水が溜まった状態が続くと防水面への負担となり、劣化を加速させます。水溜まりを放置してしまうだけでも膨れや剥がれといった防水層の傷みや雨漏りを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

水溜まりの原因として考えられるのは、

・排水口のつまりなどによる水はけの悪さ

・防水シートのよれ

・地震などで建物の傾きや凹みがある

などです。

いずれにしても、「何が原因か」を見極めつつ、それに応じた補修をしなければ、建物に深刻な影響が出てしまう可能性があります。

ドレン周りや笠木にも注意

屋上からの雨漏りを事前に防ぐ場合、防水面の劣化だけでなく、ドレン周りや笠木などの劣化にも目を向けましょう

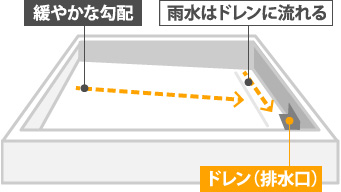

ドレン周り

一見「平坦」に見える屋上ですが、実は雨水の排水のために緩やかな勾配がついています。雨が降ると勾配に沿ってドレンと言われる排水口へ雨水が流れていきます。ドレンに集まった雨水は雨樋や排水管へと流れて排水される仕組みです。ドレン周りは雨が降るたびに集水される箇所のため劣化が早く、注意が必要な部分です。

ドレン周りには金属素材のキャップなどが使われていることが多く、金属製ですから雨水によって錆が発生します。錆による劣化で「キャップが外れる・ずれる」といった症状が出れば雨漏りにつながってしまいます。

ゴミが溜まって詰まれば水の流れが滞り、屋上に水溜まりが起きやすくなりますし、ドレンの周辺は防水層の傷みが起こりやすいので定期的にチェックが必要です。目視でも大丈夫なので、「ゴミが詰まっていないか」「水溜まりで防水層が傷んでいないか」などの確認を行い、異常が見られたら専門業者へ相談することをおすすめします。

笠木

屋上には一般的な屋根と違った部材も多く、そのひとつが「笠木」です。人が出入りできる平坦な屋上では転落防止のため、周囲に壁やパラペットが設けられ手摺がついていることもあります。屋上の地面から立ち上がった壁のてっぺんに取り付けられるのが笠木です。壁の内側に雨が入り込まないよう頂部を覆う部材で、もちろん防水性の高い素材が使用されますが、風雨や紫外線などで劣化します。

風雨や太陽光に晒され続ける笠木は、だんだんと劣化し固定力も弱まるでしょう。部材が歪んでしまったり、外れてしまうこともあります。そういった劣化部分から内部に浸入した雨水は排出されづらく、下地の木材が腐る引き金となります。さらに状態が悪化すると壁の内部まで雨水が流れ込み、雨漏りの原因となります。笠木が浮いていないか、錆びが発生していないかも定期的に確認しておきましょう。

屋上防水工事の事例をご紹介

事例1:ゴムシートから塩ビシート防水へ全面改修

アパートの屋上の防水工事のご相談をオーナー様からいただきました。築30年のアパートということで、昔主流だったゴムシートの防水層でした。やはり築年数の長さから色あせ、および剥がれが目立っています。全面改修が必要で、通気緩衝工法(機械固定方式)で塩ビシートをカバーする防水工事をご提案しました。

通気用のシートを既存シートの上に敷いていきます。その上から、端部や継ぎ目をおさめるように塩ビシートを施工していきます。

通気シートの上から600㎜間隔でディスクを取り付け、塩ビシートを敷いていきます。表面から突き出た部材は「脱気筒」と言って、下地内部にある湿気を逃がすためにあります。防水面は、しわのない綺麗な仕上がりです。

事例2:雨漏りのある屋上をウレタン通気工法で修繕

室内のクロスに染み・剥がれが何か所も見られ、屋上からの雨漏りが発生しているとお困りでご相談いただきました。屋上を点検したところ、雨漏りの原因となる「穴」がいくつもあいていました。これから梅雨という時期だったため、事態の悪化が懸念されます。「なんとか梅雨に入るまでに修理してほしい」というご相談でした。

今回はウレタン防水工事をご提案しました。継ぎ目のない綺麗な防水層を作れる方法です。すでに雨漏りが起こっているので、下地の湿気を逃すために通気工法(通気緩衝工法)を選びました。施工後は雨漏り症状がなくなったとのこと。「雨漏りが止まって本当に良かった」と工事にご満足いただけました。梅本番になる前に雨漏りの不安が解消でき、私どももホッとしています。

陸屋根の防水工事をご依頼いただいた富里市にお住いのO様

この度は工事のご依頼、素敵なお写真をありがとうございました!

О様には以前、別の棟の陸屋根の防水工事をご依頼頂いており、そのご縁から今回も防水工事をご依頼いただきました。

調査に伺うと、排水口周辺には苔が生え、土埃が溜まってしまっている状態でした。このままでは排水不良を起こし、雨漏りに繋がってしまう可能性があります。

点検の様子

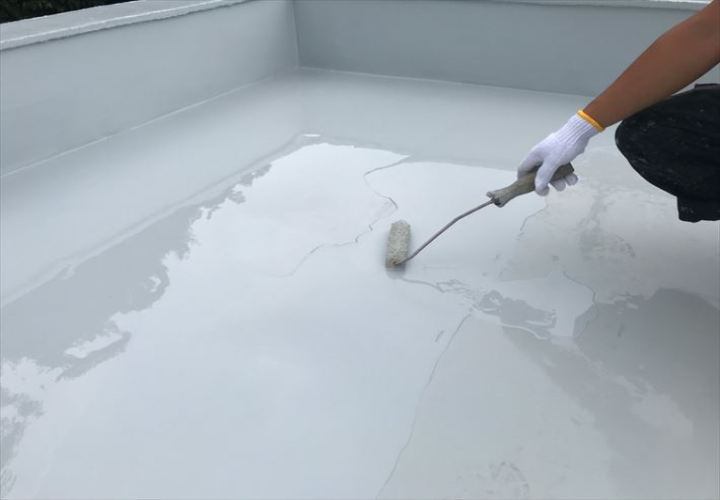

今回、通気緩衝工法のウレタン塗膜防水工事を行わせていただくこととなりました!

施工中の様子

こちらは通気緩衝シートを貼る様子です。

プライマーの塗布が終わったら、下地のコンクリートに含まれる水分や蒸気による防水層の膨れを防ぎ、下地の挙動を緩衝してくれる通気緩衝シートを貼っていきます!

ウレタン塗膜防水を2層に渡って塗布していきます。

防水層が複層になることで強度を増すことができます!

陸屋根防水工事が完工!

工事が完了し、見違えるほど綺麗になりました!ひび割れや排水口の詰まりが原因となる雨漏りの不安も解消されました。

「屋上防水」を意識している方はあまり多くはいらっしゃらないでしょう。しかし、常に風雨の影響に晒され続ける屋上は、メンテナンスを怠ると雨漏りの原因になります。

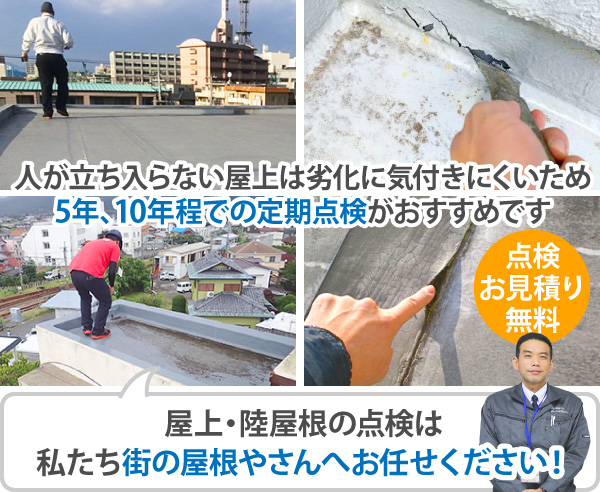

「人が日常的に出入りする屋上」「人が立ち入らない屋上」というように、屋上には2つのパターンがあって、後者の場合、定期的なチェックが難しいかもしれません。

出入りできる屋上の場合、「洗濯物を干す」「気分転換に日光浴をする」などで、日常的に目にしているからこそ、急な異変があれば気づきやすいでしょう。ただし、日々の変化が微小なものであれば逆に気づきにくい可能性もあります。多くの場合、劣化は少しずつ起こるため、注意してチェックしないと見過ごしてしまうでしょう。

それに、人が出入りする屋上は人間の体重や動きが防水層への負担の負担になり、傷みやすくもあります。意識的に防水層をチェックしてみましょう。

一方、人が立ち入らない屋上の場合、劣化しても気づくのが遅れます。「そろそろ点検の時期だろうか」と自分なりにメンテナンス計画を立てなければ、室内に雨漏り被害が出てから慌てる可能性が高いでしょう。5年、10年ほどを目安として点検した方がいいのですが、人の出入りを想定していない屋上では、安全性に配慮されておらず柵や手すりがないケースもあります。自身で点検されるのは大変危険なため、そういった場合は街の屋根やさんへお問い合わせください。

街の屋根やさんでは屋上・陸屋根の点検を無料で行います。笠木や手すりなど、細かな部分までしっかりとチェックし、状況を改善するための最適な方法をご提案いたします。お見積もりももちろん無料です。「雨漏りが起こっているけれど屋上が原因?」「しばらく屋上防水のメンテナンスをしていない」など、屋上に関するお悩みはぜひお気軽にご相談ください。

屋上防水とは?防水工事の種類・価格などを比較解説まとめ

●一般的な屋根と同様に、屋上(陸屋根)も雨漏りのリスクがあります。防水施工によって雨漏りを防ぎましょう。

●雨漏りは建物の寿命を縮めます。建物の耐久性を維持するためにも屋上防水は重要です。

●一般的に用いられる防水工事には「シート防水」「ウレタン防水」「FRP防水」の3種類があります。それぞれ特徴や耐用年数が異なり、お住まいの状態によって適する工法が変わります。

●下地に密着するように防水層を敷く「密着工法」、下地が含んだ水分を逃がせるようにする「通気工法(通気緩衝工法・絶縁工法)」があります。下地の状態に影響されない工法は「通気工法(絶縁工法)」です。

●防水層が白っぽく色褪せてきた、表面にひび割れや膨れ、剥がれなどがある場合、防水効果がなくなってきているかもしれません。詳しい点検をおすすめします。

●ドレン周りや笠木に不具合があると雨漏りのリスクが高くなります。ドレンの詰まり・水溜まりの有無・笠木の錆びなども定期的に確認しなければいけません。

●人が出入りできない屋上の点検は、安全が確保できず危険です。ご自身で点検せずに私たち街の屋根やさんにお任せください。点検・お見積りを無料ですから、ご不安があれば、ぜひご相談ください。

屋上防水に関連するブログ一覧

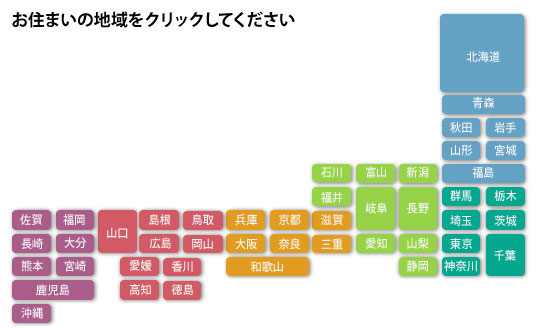

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。