瓦屋根の特徴・メリット・デメリット|耐用年数や種類まで徹底解説

更新日 : 2025年03月11日

更新日 : 2025年03月11日

日本の伝統的な屋根として、多くの人が思い浮かべる瓦屋根。

伝統的なイメージがある一方、最近では「重くて地震に弱い」といった印象も強まってきていいます。

しかし、実は瓦屋根はその姿を保ちながらも、時代に合わせて軽量化が進んでいることをご存じでしょうか。

この進化の背景には「地震への強さ」という課題が大きく関わっており、「我が家の瓦屋根は地震に耐えられるのだろうか?」という点は、やはり不安に思われるポイントだと思います。

このページでは、瓦屋根の住宅購入を検討している方や、既存の屋根をリフォームしようと考えている方に向けて、瓦屋根のメリットやデメリット、そして知っておきたい特徴をわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

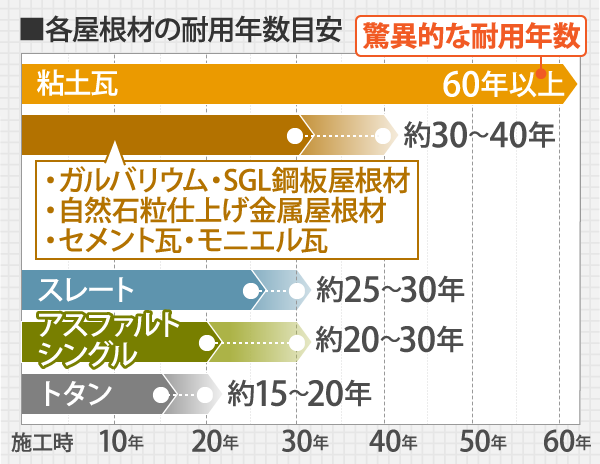

屋根材の中で最も耐久性に優れる

瓦屋根の最大の特徴はその驚異的な耐用年数で、なんと60年を超える驚異的な耐用年数を誇ります。

築年数が長い家でも、瓦屋根はほとんどが新築時と同じものを使用していることがほとんどです。

瓦屋根の主な素材である粘土は無機物であり、自然環境からの影響をほとんど受けません。

雨風や紫外線、温度の変化といった要素によるダメージに強い耐性を持っているため、塗装などのメンテナンスを行わなくても60年以上の使用に十分耐えることが出来ます。

また、粘土瓦は耐火性や耐熱性にも優れており色褪せもしにくいので、長い間、美しい外観を保ち続けることができます。

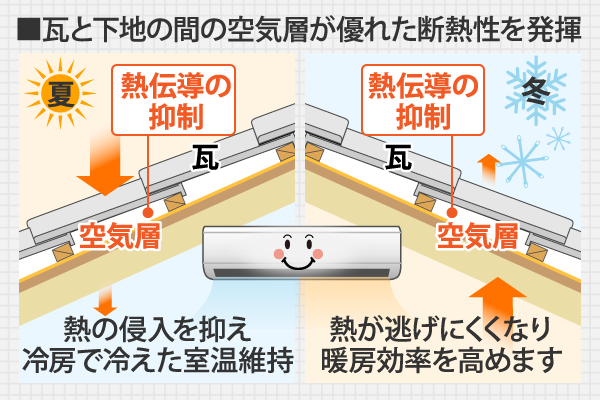

優れた断熱性

瓦屋根は、屋根材の下に空気層を作る特別な構造を採用しています。この空気層によって、熱の伝わりが大幅に抑えられるため、優れた断熱性を誇ります。

お住まいの中で最も日差しを受ける場所は屋根ですので、夏の間は屋根裏やその下の部屋が熱の影響を受けやすくなります。ですが、屋根の断熱性が高ければ上からの熱の侵入を防ぎ、冷房によって快適に保たれた室温をより長く維持できます。

また、冬には屋根から暖房の熱が逃げにくくなるため、冷暖房のエネルギー消費を抑えることができます。このように、瓦屋根の優れた断熱性は、年間を通してエネルギー効率を向上させる効果もあります。

エネルギー効率が向上すると、冷暖房にかかる光熱費を抑えることができます。

屋根を含むお住まい全体の断熱性が向上する事は、想像以上に大きなメリットがあります。

また、瓦の下には空気層が設けられており、この空気層は通気性を確保する構造となっています。

これにより、熱を持った空気が定期的に入れ替わりますので、断熱性がさらに高まります。

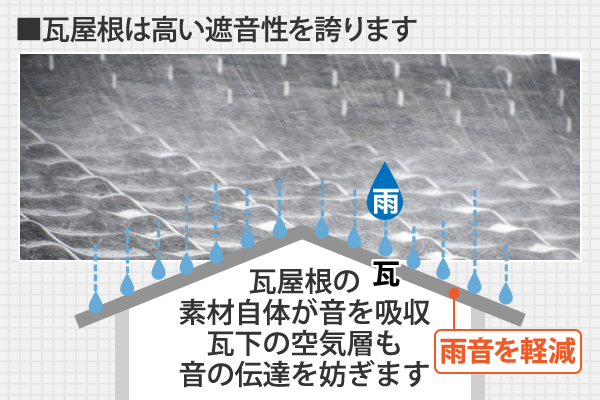

遮音性に優れる

瓦屋根における空気層は、断熱効果を発揮するだけでなく遮音性にも大きく関係しています。瓦と屋根下地の間に隙間があることで雨音が伝わりにくくなるため、ある程度の音の低減が期待できるのです。

さらに、瓦に使用されている粘土は音を吸収しやすい性質を持っており、その厚みも遮音性を高めています。

瓦屋根の遮音性の高さは、断熱性と合わせて住環境における大きなメリットとなります!

奥深いデザイン

瓦屋根は和風建築だけでなく、洋風住宅にも適応できるデザインも用意されています。形状や色合いは非常に多様で、建物の外観に合わせた選択が可能です。

後ほど「瓦屋根の種類と耐用年数」に関する項目で詳しくご紹介いたしますが、例えば釉薬瓦は製造過程で塗る「釉薬」によって、青や緑、灰色など、様々な色を表現することができます。

豊富なカラーバリエーションから選べ、建物のデザインにぴったり合った色を選ぶことが可能です。

伝統的な日本建築では独自の風合いを持つ瓦がその格式のある外観を際立たせるため、「瓦屋根の景観が好きだから」と瓦屋根を選ばれる方も多いと思います。

屋根リフォームに関して、お客様からよく「今の瓦屋根が気に入っているので、見た目を変えずにメンテナンスをしたい」というご要望を頂きます。

瓦屋根のデザインは多くの人々を惹きつける魅力を持っていると言えます。

屋根葺き直し|現在の瓦を再利用してメンテナンス

瓦屋根の特徴として街の屋根やさんがイチ押しするポイントが、「屋根葺き直し工事」が出来ることです。

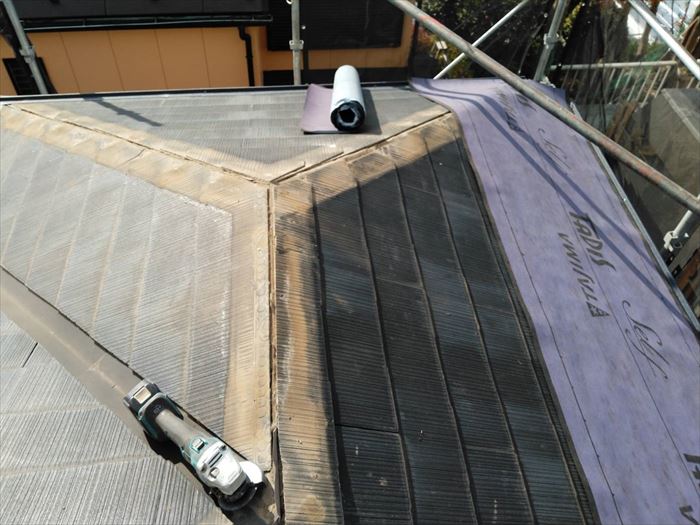

葺き直し工事は耐久性の高い瓦を再利用するメンテナンス方法で、これまでの景観をほぼ変えないまま野地板・防水紙を新しくすることが可能です!

※割れが生じている瓦は差し替えが必要となります。

新規屋根材の購入費用や既存の瓦の処分コストがかからないため、リフォームが必要な部分のみを新しくする事が可能です!

コストパフォーマンスにも優れた施工方法と言えます。

▼関連コンテンツ

瓦屋根は他の屋根材(スレートや金属など)のように撤去時に割れたり変形する心配がなく、屋根材を簡単に取り外すことができる特徴があります。

このため瓦屋根は再利用が可能で、必要に応じて下地のリフォームを行った後も問題なく使用し続けることができます。

葺き直しによるリフォームを行う事が出来るのは、瓦屋根に優れた耐久性があるからこそです。

ただし、これはあくまで既存の屋根に関するメンテナンスの利点であり、新築や増築の施工においては、「ガイドライン工法」が義務化されているため瓦を簡単に取り外すことができません。

この工法ではすべての瓦が釘などで固定されるため、葺き直しを行う際には手間や施工費用が増加する点に注意が必要です。

▼関連コンテンツ

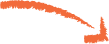

耐震性への不安が大きい

瓦屋根の住宅を選ぶ際や、現在の瓦屋根を維持するかどうかをご検討される際、多くの方が気にされるのが「耐震性の低さ」ではないでしょうか。

瓦は屋根材の中でも特に重量があるため、地震が発生した際に揺れが大きくなりやすい特徴があります。

揺れ幅が大きくなると屋根を支える建物全体に負荷がかかり、実際に過去の大地震でも瓦屋根の住宅に多くの被害が出たことから、「地震に弱い屋根」という印象が広まっています。

近年では耐震性を重視した住宅が増えており、軽量な金属屋根材が市場で高いシェアを占めるようになっています。その背景には、屋根が軽いほど建物への負担が軽減され、地震の揺れにも強いという点が大きく影響しています。

| 屋根材の種類 | 1㎡あたりの重量 |

| 瓦屋根 | 約60Kg |

| 金属屋根(ガルバリウム鋼板) | 約5Kg |

金属屋根材と比較しても瓦はかなりの重量があることから、「瓦は地震に弱い」と言うイメージがより大きくなりました。

住宅の耐震基準が判断ポイント

それでは、住宅の耐震面において、本当に瓦の重量はデメリットとなるのでしょうか?

その答えは、「どの時代の耐震基準が住宅設計に採用されているか」で決まります。

重量のある屋根材の使用は、確かに地震の揺れ幅に影響を及ぼします。

しかし、現在では、重量の大きな瓦屋根が地震発生時のリスクとならないよう、構造部が耐えられるように耐震基準が定められています。

特に、2000年以降の耐震基準で設計された建物であれば、瓦屋根であっても十分な耐震性が確保されているはずです。

ネットでは「重量のある瓦屋根は耐震性のリスクが大きく、早急なリフォームが必要」との意見も多いですが、全ての瓦屋根に当てはまるというわけではありません。

| 耐震基準の名称 | 時期 | 求められる耐震性能 |

| 旧耐震基準 | ~1981年5月 | 震度5程度の地震でも倒壊・崩壊しない |

| 新耐震基準 | 1981年6月~ | 震度6程度の地震でも倒壊・崩壊しない |

| 2000年基準 | 2000年~ | 震度7程度の地震でも倒壊・崩壊しない |

1995年の阪神・淡路大震災では、多くの瓦屋根の住宅が倒壊したことを受け、住宅の耐震性を向上させる動きが加速しました。

2000年に新たに制定された建築基準法(2000年基準)では、震度7クラスの大規模な地震にも耐えられるよう、地盤の強さに応じた基礎設計や、柱・梁の接合部に金具を用いた補強などが義務化されています。

一方で、旧耐震基準で建てられた住宅では屋根を軽量な金属製に変更しても、建物全体の耐震性が確保されていなければ大きな地震で被害を受ける可能性があります。

重要なのは屋根の重さだけではなく、住宅全体の耐震性能を高めることです。

屋根の軽量化は耐震性の向上に効果的ですが、築年数が古い住宅の場合はまず耐震診断を受けることをおすすめします。

また、瓦屋根においても施工方法を工夫すイドライン工法とは?然災害対策としてガイドライン工法が取り入れられたりしています。これらの詳細については、後半の「瓦屋根の施工方法の変化」で詳しく解説しています。

※「瓦屋根の施行方法の変化」でガイドライン工法について確認!

▼関連コンテンツ

台風被害による瓦の落下リスク

瓦は強風の影響を受けると飛ばされるリスクがあり、2019年の「令和元年房総半島台風」では、多くの瓦が落下する被害が発生しました。

しかし、この問題に対する対策も進んでおり、後述する「ガイドライン工法」を取り入れることで瓦の飛散リスクが抑えられます。

さらに、近年では「防災瓦」と呼ばれる強風時でも飛ばされにくい設計の瓦が普及しつつあります。

こうした技術の進化により、自然災害のたびに課題が見直されて次の被害を防ぐための対策が進められている点は、屋根リフォームの大きな強みといえるでしょう。

リフォーム方法が限られる(カバー工法が不可)

金属屋根・スレート屋根のリフォーム方法として人気のカバー工法(既存の屋根の上に新規屋根材を重ねる工法)ですが、こちらは瓦屋根に採用する事が出来ません。

そのため、瓦屋根を新規屋根材へ変更するリフォームを行う場合には、カバー工法と比較して施工期間・コストが大きい「屋根葺き替え工事」を選択する必要があります!

▼関連コンテンツ

屋根材の中でも施工コストが一番大きい

他の屋根材と比べ、瓦屋根の施工には比較的大きなコストがかかります。

その主な要因が、屋根材自体の製造コストの違いです!

瓦は熟練した職人によって一枚ずつ丁寧に作られることから製造工程に時間と手間がかかり、その分コストも大きくなります。

スレートなどの比較的安価な屋根材に比べると、瓦の価格は高価と言えます。

屋根材別にみる施工費用

| 屋根材の種類 | 1㎡あたりの施工価格 |

| ガルバリウム・SGL鋼板屋根材 | 6,000円~12,000円 |

| スレート(コロニアル・カラーベスト) | 5,000円~8,000円 |

| 粘土瓦 | 19,000円~ |

屋根葺き替え工事のコストも大きい?

また、葺き替え工事の際に発生する「撤去・処分費用」のコストの違いにも注意が必要です。

厚みのある瓦の処分費用は他の屋根材よりも高額になるため、同面積の葺き替え工事であってもスレート屋根と比較して金額が大きくなる傾向にあります。

| 屋根葺き替え工事における既存屋根材の撤去・処分費用の相場 | |

| スレート屋根の撤去・処分 | 3,000円/㎡※ |

| 瓦屋根の撤去・処分 | 3,500~5,000円/㎡ |

※アスベスト含有スレートの場合は「+4,000円/㎡」が相場です

▼関連コンテンツ

粘土瓦

粘土瓦は天然の粘土を高温で焼き固めて作られる瓦で、非常に優れた耐久性を持つのが特徴です。一般的に耐用年数は60年以上とされていますが、過去の実績を見ても100年以上使用されるケースも珍しくありません。

日本の伝統的な瓦屋根としてイメージされる「和瓦」もこの粘土瓦に分類されます。

また、和瓦には主に次の2種類が存在します。

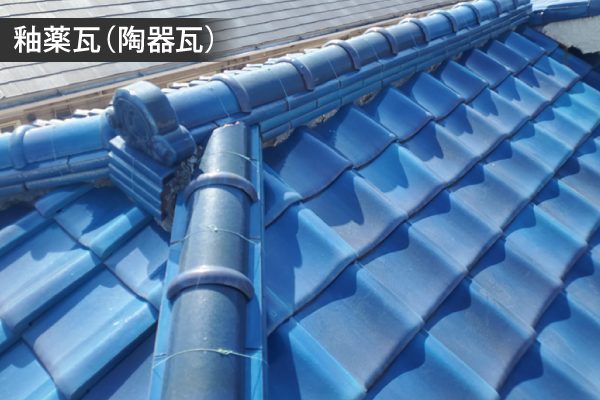

釉薬瓦(陶器瓦)

表面に釉薬を施して焼き上げた釉薬瓦は、豊富なカラーバリエーションと美しい光沢を持ち、非常に優れた耐候性が特徴です。

身近な例としては、皆様のキッチンにある陶磁器のお皿が挙げられます。

ツヤツヤとしたガラス質の表面をしているものが多いですが、それは焼成の過程で釉薬が施されているためです。

釉薬瓦も同様にこの技法によって独特の質感を生み出しています。陶芸が趣味の方なら、その仕組みがイメージしやすいかもしれませんね。

また、陶磁器と同じく吸水性がほとんどないため水分による劣化が起こりにくく、色褪せの心配もほとんどありません。

さらに、寒冷地で問題となる凍害にも強く、厳しい気候条件の地域でも安心して使用できます。

釉薬が生み出す独自の色合いは他の屋根材では表現できない美しさがあり、住まいに上品で魅力的な印象を与えてくれるでしょう。

無釉薬瓦(いぶし瓦)

釉薬を使わずに焼き上げ、燻化処理によって独特の銀色を生み出すのが無釉薬瓦です。

釉薬瓦とは異なり時間の経過とともに色の変化が見られますが、それも無釉薬瓦ならではの魅力として親しまれています。

自然な風合いが特徴のこの瓦は、和風建築の屋根に趣のある表情をもたらし年月とともに深みを増していきます。

日本三大瓦(三州瓦・淡路瓦・石州瓦)の違いとは?

日本を代表する三大瓦には「三州瓦」「淡路瓦」「石州瓦」があり、それぞれ使用する粘土や焼成温度、釉薬の違いによって、重さや風合いが異なります。

これらの瓦の産地である愛知県(三州瓦)、兵庫県(淡路瓦)、島根県(石州瓦)は、質の高い粘土が豊富に採れる地域であり、古くから瓦の生産が盛んに行われてきました。

三州瓦は高い耐久性と優れた防水性を持ち、石州瓦はその土地に由来する鉱物を含んだ釉薬を使用しているのが特徴です。淡路瓦は、粒子の細かい「なめ土」を用いて焼き上げられ、特にいぶし瓦の代表的な種類として広く知られています。

セメント瓦

セメントと砂を主成分とする瓦で、見た目は粘土瓦とよく似ています。

かつては粘土瓦に比べて製造コストが大幅に抑えられることから、手頃な価格で瓦屋根を施工できる屋根材として人気がありました。耐用年数はおおよそ30~40年とされています。

粘土瓦よりも軽量という利点がある一方、防水性を維持するためには定期的な塗装が必要となり、塗装を怠ると劣化が進みやすい特徴があります。

また、一般的な瓦屋根と同じく、漆喰部分の補修などのメンテナンスも欠かせません。

維持管理の手間やコストが影響し、次第に需要が減少していきました。

さらに、現在ではセメント瓦の製造や販売はほとんど行われていません。

ハイブリッド瓦(樹脂繊維セメント瓦)

ハイブリッド瓦は近年登場した新しいタイプの屋根材で、軽量でありながら高い耐久性を持ち合わせています。

簡単なイメージとして、ハイブリッド瓦は「従来の粘土瓦を軽くし、防災性能を大幅に強化したもの」といえます。その重量は通常の和瓦の約半分程度に抑えられており、屋根全体の軽量化が実現できます。

耐用年数は粘土瓦に比べると若干短いものの約40年程度と優れた耐久性を誇り、瓦屋根材の弱点であった耐衝撃性にも優れています。

台風時に飛来物が当たっても割れにくく、非常に安心感があります。

また、屋根材の大手メーカーであるケイミューが開発した「ROOGA(ルーガ)」は、瓦屋根の美しい外観を保ちながらも地震対策を考慮した屋根材として施工件数を伸ばしています。

▼関連コンテンツ

和瓦と洋瓦の違いとは?

ご近所に、和瓦とは少し違う「海外風」の瓦屋根を見かけたことはありませんか?

洋風の建物に使われる洋瓦は、どうして同じ瓦でありながら和の雰囲気を感じさせないのでしょうか。

実は和瓦と洋瓦の大きな違いは、その形状にあります。

和瓦(J形瓦)

日本の伝統的で馴染深い瓦は「J形」と呼ばれる形状をを持ち、緩やかな曲線が大きな特徴です。

こうした形状は雨水の排水性を向上させ、さらに雪が積もらないように考慮されたデザインとされています。

また、J形の「J」の語源は、皆様のご想像通り「JAPAN」のJからきています。

洋瓦(F形瓦・S形瓦)

西洋建築でよく見られるスタイルの瓦には、平坦なF形瓦と波状のS形瓦があります。

F形瓦はそのフラットな形状が特徴で、モダンな住宅にぴったり合います。一方、S形瓦はヨーロッパから伝わったスペイン瓦に見られる波型のデザインが特徴的です。

F形という名前は「フラット」または「フレンチ」に由来し、S形瓦は「スパニッシュ」から名付けられたとされています。

瓦自体が持つ雰囲気の違いは、瓦単体では感じにくいかもしれません。

しかし、広範囲に葺いた瓦を見てみると、「和風」「洋風」の印象がそれぞれ大きくなります。

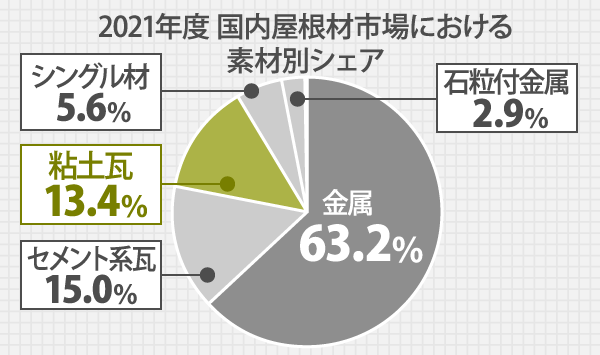

大きく低下している瓦屋根のシェア率

※参考:株式会社矢野経済研究所 屋根材市場に関する調査(2022年)

近年、日本国内における瓦屋根のシェアは徐々に低下しています。耐震性を重視する傾向が強まり、軽量で強度の高い金属屋根材が急速に普及しました。

2000年代前半、瓦屋根はスレート屋根を超えて一時的に市場シェアのトップとなりました。しかし、その後の震災などの影響を受けて金属屋根材が注目されるようになり、現在では瓦屋根は市場で3番手に位置付けられています。

特に新築住宅の市場ではガルバリウム鋼板をはじめとする金属屋根材の導入が進んでおり、瓦屋根の採用は減少しています。

また、ガルバリウム鋼板屋根材やジンカリウム鋼板(石粒仕上げ金属屋根材)など断熱性能の高い製品も登場し、「金属屋根 = 暑い」というイメージを払拭しています。

このような製品の登場も、金属屋根材が主流となる一因といえるでしょう。

実際、街の屋根やさんとしてもリフォーム時にオススメするのは、多くの利点を持つ金属屋根材です。

▼関連コンテンツ

瓦屋根は日本において非常に長い歴史を持っていますが、その歴史の中で軽量な瓦の登場など時代に合わせた進化も見られます。

その進化の中で、特に注目すべきなのが「瓦屋根の施工方法」です。

施工方法の変化はまさに「軽量化への歩み」とも言え、瓦屋根がどのようにして地震や台風に対する耐性を強化してきたのかを理解することができます。

まずは、長年にわたって用いられてきた伝統的な工法を順に見ていきましょう。

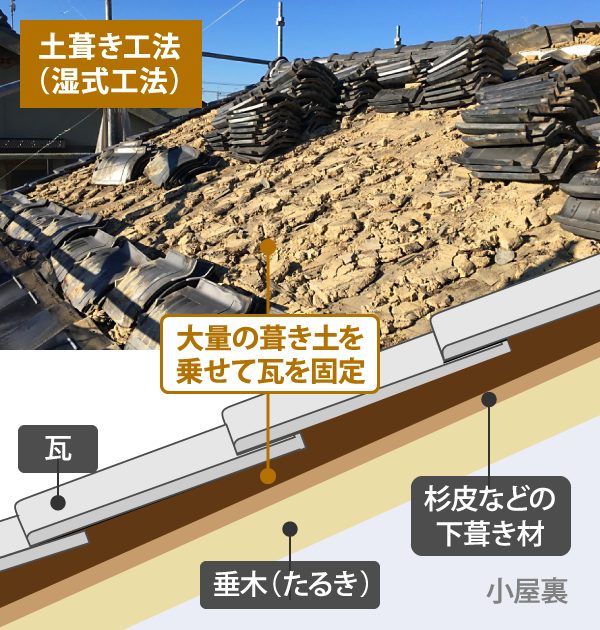

土葺き工法(湿式工法)

昭和初期の瓦屋根は、主に湿式工法、または「土葺き工法」と呼ばれる方法を用いて瓦を固定していました。

屋根の全体に粘り気のある土を広げ、その上に瓦を載せることで瓦の重さを利用してしっかりと固定する設計です。

土葺き工法で使用される土と瓦の総重量はかなりのものでしたが、当時は耐震性についてあまり意識が向けられていなかったため、この重さを利用する方法が採用されていました。

しかし、土葺き工法が廃れたきっかけとなったのは、1923年の関東大震災です。

大地震の影響で多くの瓦屋根が倒壊し、土葺き工法の耐震性の低さが明らかとなりました。

その後、瓦屋根の軽量化が進み、土を使わずに瓦を固定する新しい方法が主流となっていきました。

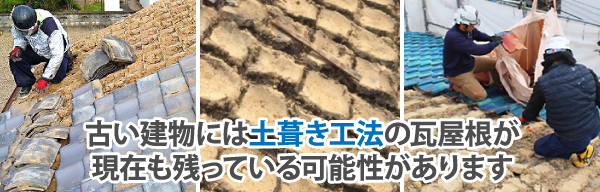

現在でも使用されている土葺き工法の瓦屋根

関東大震災後、関東地方の住宅には「引っ掛け桟葺き工法」が多く採用されました。

しかし、一方で地震が比較的少なかった関西地方では土葺き工法の住宅が多く残っており、その結果、1995年の阪神・淡路大震災では多くの被害をもたらした要因の一つとされています。

屋根材の寿命が非常に長いこともあり、地震の少ない地域では土葺き工法のまま残っている築年数の経過した瓦屋根が残っている可能性があります。

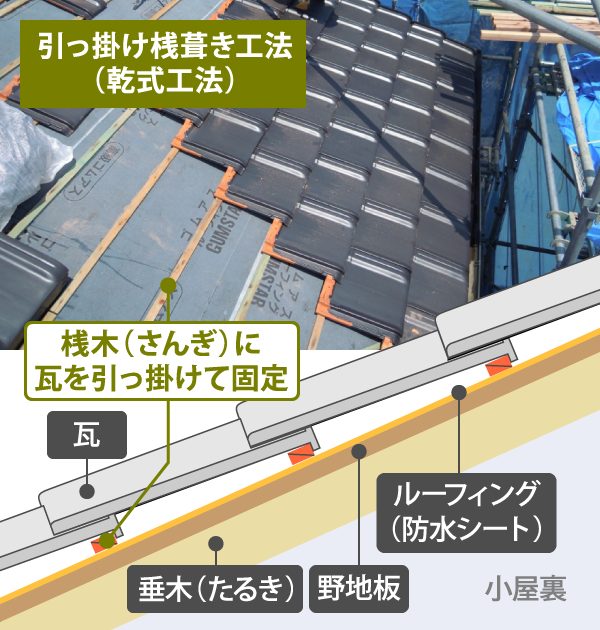

引っ掛け桟葺き工法(乾式工法)

土葺き工法では「土の重さ」が大きなリスクとなっていましたが、現在は「桟木(さんぎ)」と呼ばれる木材を並べ、その上に瓦を引っ掛けるスタイルに変わりました。

この工法は、現在も使用されている「引っ掛け桟葺き」(乾式工法)です。

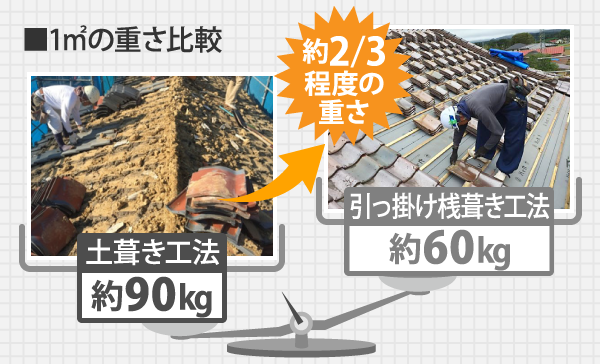

屋根の重さは土葺き工法の約2/3の重量にまで軽量化され、大きく軽量化されました。

| 瓦屋根の工法 | 屋根の重量 |

| 土葺き工法 | 約90㎏/㎡ |

| 引っ掛け桟葺き工法 | 約60㎏/㎡ |

桟木に瓦を引っ掛けることで瓦がずり下がる心配がなくなり、また、屋根材の下に空気層ができることで断熱性や通気性が確保されるなど、軽量化にとどまらず多くの利点を得られる工法に進化したと言えます。

さらに、当初は瓦を釘などで固定することなく単に桟木に引っ掛けるだけの工法が採用されていました。これは、大きな地震の際にあえて瓦が屋根から落ちやすい状態にしておくことで、「屋根の重さが原因で住宅が倒壊しないように」という考え方に基づいていたようです。

棟部分の工法も「湿式」から「乾式」で軽量化

引っ掛け桟葺きの採用により、瓦屋根の総重量は軽減されました。しかし、棟部分を作るための土台には依然として「葺き土」を使用した湿式工法が残されていました。

葺き土や棟瓦を固定するために漆喰を使用していますが、時間の経過とともに漆喰が剥がれることで土が流れ出し、棟の安定性が損なわれます。

そのため、定期的なメンテナンスによる漆喰の補修が非常に重要です。

そうした棟部分も施工も、現在では乾式工法が選ばれることが増えてきています。

乾式工法では、従来の土を積み上げた土台の代わりに、芯材と専用金具を使用して構造を形成します。その上に、防水紙のような「乾式面戸シート」を使って覆うことで、雨水の侵入を防ぐことができます。

また、漆喰を使わないことで軽量化が図られ、施工時間も湿式工法と比較して約1/4に短縮されます。

乾式工法は今後、主流となる施工方法になると予想されています。

▼関連コンテンツ

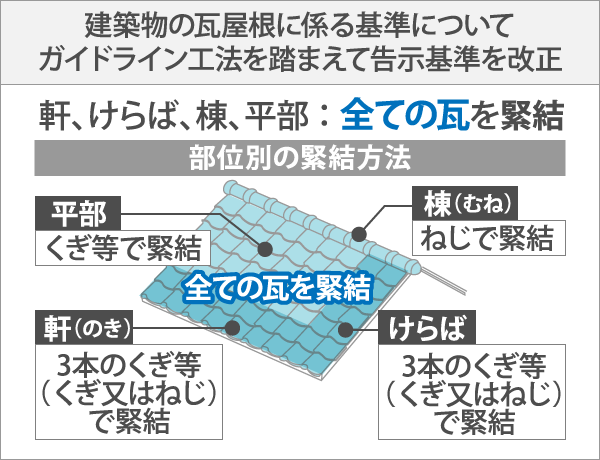

ガイドライン工法とは?

瓦屋根は地震に強い屋根として進化してきましたが、台風などの強風による瓦の飛散という問題が残っていました。

2019年の令和元年房総半島台風では多くの瓦屋根が飛散、被害が多く報告されたことで屋根の耐風性に対する関心が一段と高まりました。

その対策として新たに導入されたのが「ガイドライン工法」です。

この工法は近年の耐震・耐風基準に適した方法で、瓦を釘やビスでしっかりと固定します。2022年以降の新築住宅においてはこの工法が義務化されており、台風や地震に強い屋根を実現することができます。

さらに、この工法は2024年の能登半島地震において地震にも有効であることが確認されており、今後導入が進むべき工法であることは間違いありません!

ガイドライン工法とリフォーム工事の関係

結論として、現在の瓦屋根はガイドライン工法義務化の対象外であるため、リフォーム時にはこれまで通り、特定の瓦を緊結するだけで問題ありません。

ただし、新築や増築においてガイドライン工法が義務化されており、今後、瓦屋根は簡単に取り外すことが難しくなります。

これにより、葺き直しなどのリフォームには施工費用の増加や、従来よりも長い工期が必要となる影響が出ることが予想されます。

瓦屋根の大きな利点はその取り外しのしやすさでしたが、ガイドライン工法は自然災害に対する有効な対策でもあります。義務ではありませんが、リフォームの際に取り入れることをおすすめします。

瓦の差し替え:税込33,000円~55,000円

瓦は非常に丈夫ですが、飛来物が衝突するなどの衝撃で割れることがあります。また、凍害や塩害によって割れ・欠けが生じるリスクもあり、特に寒冷地や沿岸部での使用は注意が必要です。

瓦の差し替えは、破損した瓦を新しいものに交換する修理方法です。この方法は部分的な補修としてコストを抑えつつ、屋根の機能を維持することができます。

▼関連コンテンツ

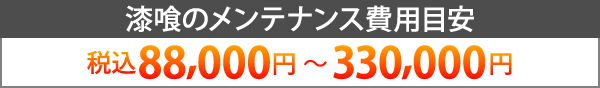

漆喰のメンテナンス:税込88,000円~330,000円

瓦屋根の棟部分の施工に使用される漆喰は経年により劣化が進行するため、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。

漆喰詰め直し工事は劣化が進行した漆喰を撤去し、新しい漆喰を詰め直すことで棟部分の固定力・防水性を回復する事ができます。

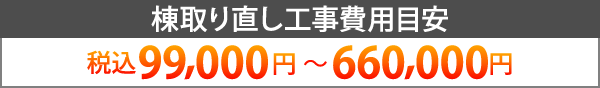

棟取り直し工事:税込99,000円~660,000円

棟取り直し工事は、棟瓦を一度撤去した上で新規に作り直す施工方法です。

漆喰の経年劣化が進行し、棟全体に歪み・葺き土の流出が見られるケースで施工されます。

前述の乾式工法を使用することで屋根を軽量化できるタイミングでもありますので、この機会にぜひご検討ください。

雨漏りが発生してしまった場合には…

こちらはリフォームのお話となるのですが、屋根から雨漏りが生じている場合、ほとんどのケースにおいて防水紙が傷んでしまっている状態です。

そのようなケースでは、雨漏りを解決するためには防水紙を新しくするためのリフォームが必要となります。

屋根葺き直し工事は既存の瓦を一度取り外してから下地の補修を行い、再度同じ瓦を使用することで葺き替え工事よりもコストを抑えて雨漏りを解消することが可能です。

しかし、下地の劣化が進んでいる場合など、状況によっては新しい屋根材への交換を行う葺き替え工事も選択肢の一つです。

「前から耐震性を向上させたいと考えていた」という場合には、軽量な金属屋根へのリフォームを進める良い機会ともなります。

私たち街の屋根やさんは、瓦屋根のメンテナンスやリフォームを数多く手掛けてきた実績があり、現状に最も適した工事をしっかりと判断できる対応力が強みです。

「メンテナンスで対応したいけど、もしリフォームが必要だった場合どうしようか?」

「他の業者には金属屋根への葺き替えを勧められたけれど、今の瓦屋根を保つ方法はないの?」

上記の様な瓦屋根に関するお悩みやご要望は、ぜひ私たちにご相談ください。お客様のご希望に寄り添いながら、最適な工事をご提案させていただきます。

瓦屋根に関連するブログ一覧

瓦屋根に関連する施工事例一覧

瓦屋根に関連するお客様の声一覧

2019年の台風の影響により瓦屋根に被害!千葉市若葉区小倉台N様

【施工内容】

屋根葺き替え

【一言メッセージ】

すぐにご対応いただきありがとうございました。

瓦屋根が劣化してしまった千葉市中央区宮崎町のK様邸にて調査を実施

【施工内容】

屋根葺き替え

【一言メッセージ】

説明も明快にして頂き非常に良かった。

旭市足川のお客様邸にて瓦屋根の調査を行わせていただきました

【施工内容】

棟瓦取り直し

【一言メッセージ】

良いと思います

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。