棟板金の飛散がご心配な方へ、棟板金交換工事でお悩み解決!

更新日 : 2023年07月26日

更新日 : 2023年07月26日

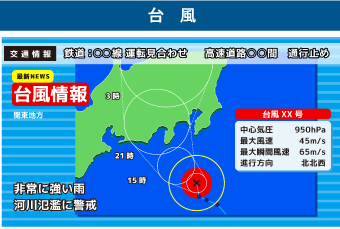

毎年9月、10月の台風の時期になると特に増えるお問い合わせがあります。それは「棟板金交換」です。こちらのページをお読みの方でも「屋根の上から異音がする」など屋根の上の異変に不安を抱えていらっしゃる方はいらっしゃいませんでしょうか?

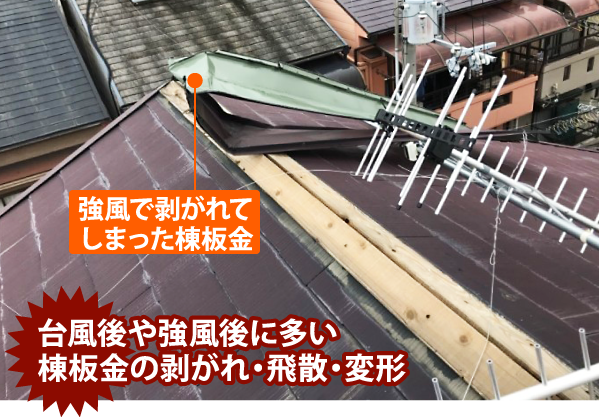

台風に限らず春一番や竜巻、木枯らしなど突発性の強風でも被害を受けることが多い棟板金ですが「強風を受けて棟板金が剥がれてしまっている」「台風の通過後、庭を見たら飛散した棟板金が落下していた」などと慌てたご様子でお電話をいただくことが大変多くあります。ご自身では確認できない屋根の上だからこそこういった被害に見舞われると「何が起きたのだろう」と大変心配になりますよね?

では一体なぜ棟板金はこのような台風や強風の被害を受けやすいのでしょうか?

「貫板の劣化・腐食」や「棟板金が風の影響を受けやすい場所に取り付けられていること」など様々な原因が当てはまりますが被害を受けやすい棟板金だからこそ被害があった際に早急に解決できるよう対処法やメンテナンスについて知っておくと安心ですよね。

こちらのページでは普段目にすることのない屋根の頂点にある棟板金が被害に遭った際にどうなるのか?またメンテナンス方法までじっくり解説させていただきます。

棟板金と言われてもなじみのない単語に「一体どこのことだろう?」とご存じない方もいらっしゃいますよね。私たちがお問い合わせをいただく際にも「棟板金」ではなく「屋根の鉄板が落ちてきた」や「屋根に被さっている金属が飛んできた」などと表現をされる方もいらっしゃいます。もちろんこういった表現でもお問い合わせ内容は理解できますのでどうぞご安心ください。

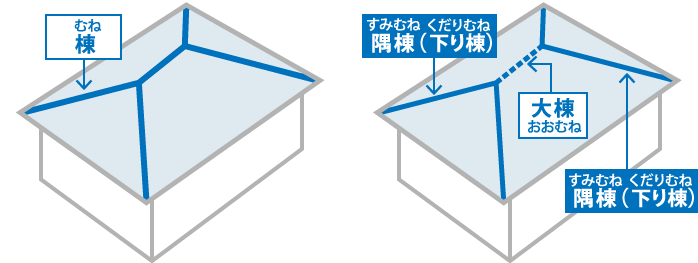

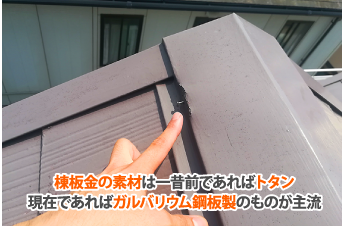

このなじみのない棟板金ですが、主にスレート(カラーベスト・コロニアル)系の屋根を留めている金属部分のことを指しています。画像をご覧いただければ分かるように、屋根と屋根の面が合わさる山状(角)の接合部分、ここを覆って雨水の浸入を防ぎ、なおかつ屋根材を固定している金属を「棟板金」と呼びます。

ちなみに、屋根と屋根の面同士の山なりになっている部分を『棟(むね)』と呼びます。屋根の形状によって、頂上にある部分を『大棟』、その端から四隅に対角線を引いた部分を『隅棟(下り棟とも言います)』と呼んでいます。この棟に被せる様に設置される板金を『棟板金』と呼びます。

棟板金は風の影響を受けやすい

台風後や強風後にお問い合わせをいただくことが多い棟板金ですが、このような「風」の影響を受け、剥がれ・飛散・変形といった不具合が発生することが多いのですが、なぜ棟板金は風の影響を受けやすいのでしょうか?何となくのイメージで「高いところにあるから?」と想像する方もいらっしゃるかもしれません。

実は「高いところにあるから」というのは正解なのです。

棟板金はお住まいの最も高いところである屋根の頂上部分や四隅に設置されているため、風の影響を受けやすく、台風や強風の被害に遭いやすい部分なのですが、ただ「高いから」だけでは説得力に欠けてしまいますよね。

そこで簡単に「風荷重(風によって建物が受ける負担)」について解説させてください。

建物が風から受ける負担「風荷重」

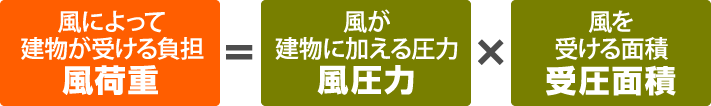

台風や強風など風によって建物が受ける負担を数値で表現したものが「風荷重」です。

どのように計算されるかというと「風荷重=風圧力×受圧面積」で求めることができます。受圧面積とは風を受ける面積のことを言います。そして風圧力とは風が建物に加える圧力のことを言います。つまり風圧力か受圧面積のどちらかの値が上がれば上がるほど建物へかかる負担(風荷重)が大きくなるということになります。

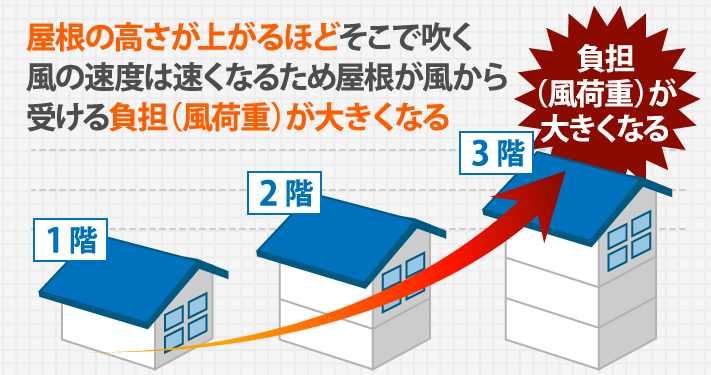

例えば同じ形状の屋根だとすれば建物が1階建てでも2階建てだとしても受圧面積は同じになります。つまりこの場合、風荷重の大きさは風圧力に左右されることになります。ではこの風圧力は何で決まるかというと風の速度(風速)が大きく関係しているのです。風速は地表面に近づくほど地表面との摩擦が大きくなるため小さくなり、地表から離れるほど速くなります。つまり高い場所であればあるほど風速が大きくなるというわけです。1階の屋根より2階の屋根、3階の屋根と高さが上がるほどそこで吹く風の速度は速くなるため屋根が風から受ける負担(風荷重)が大きくなるということが数字で証明できてしまうのです。

このようなことから屋根の頂上にある棟板金は台風や強風時に被害を受けやすいということになるのです。

棟板金はそんなに簡単に飛散する?

でも「風の影響を受けやすいから棟板金は剥がれや飛散が起きやすいのです」では心配ばかりが増えてしまいますよね。

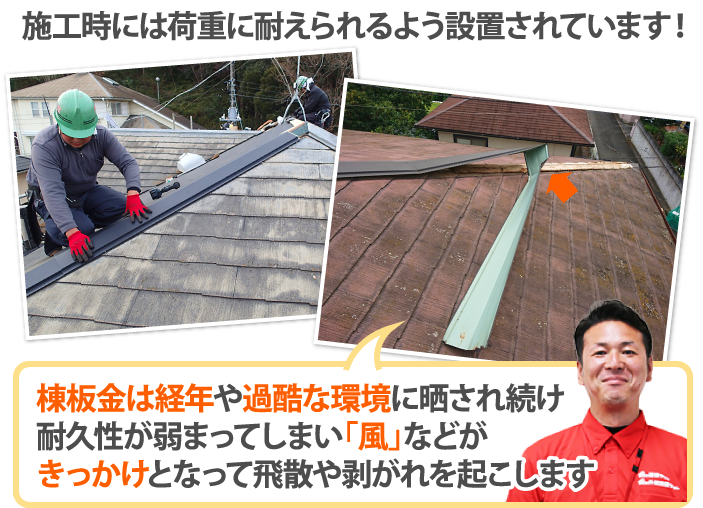

もちろんそのようなことは構造計算上、わかっていることですので施工時には荷重に耐えられるよう設置されているのですが経年や過酷な環境に晒され続けていることによって耐久性が弱まってしまい「風」の影響を受けたことがきっかけとなって飛散や剥がれなど被害が目に見える形で表面化することになるのです。

毎日毎日、気にすることもない棟板金だとは思いますが不具合が発生した際には真っ先に雨の影響を受け、雨漏り被害を誘発してしまう原因にもなります。そこで棟板金の飛散や剥がれが起きる理由や耐用年数、交換のタイミングなどについてまずはご理解いただき、ご自宅に長くお住まいになる上で知識をお役立ていただければ幸いです。

棟板金の飛散・剥がれの原因とは?

棟板金は、屋根の頂上部分や四隅に設置される板金のことです。屋根の下地に葺いた屋根材は、棟部分で必ず隙間が生じます。この隙間部分をカバーする事によって雨水の侵入を防止し、屋根材をしっかり固定するために棟板金が使われます。

棟板金を設置する手順としては、まず貫板(芯木)を棟に固定します。そして、その上に板金を被せて、釘で固定を行います。

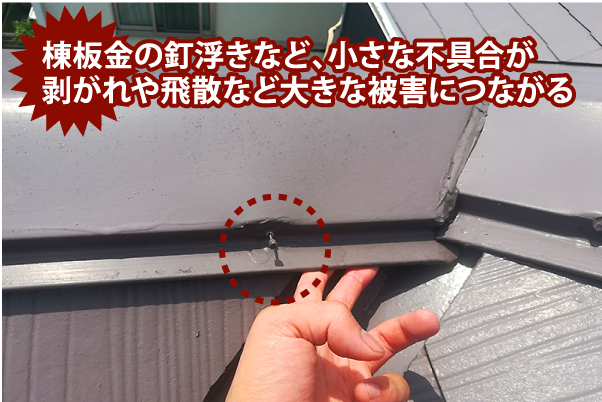

間違いのない施工行われていたとしても、棟板金が飛散したり剥がれたりする可能性があります。これはなぜ起こるのでしょうか?原因は、板金を貫板に取り付ける際に使用した「釘」が「浮いてくる」ことによって引き起こされます。

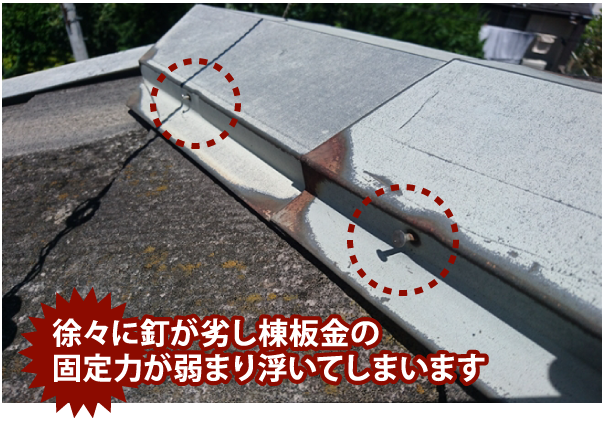

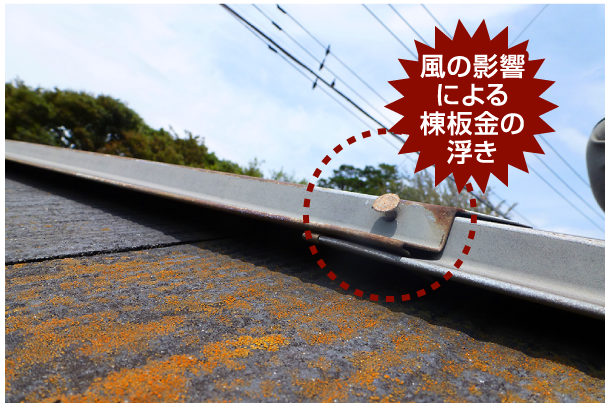

想像していただくとどなたでもお分かりいただけると思うのですが、貫板に固定するための釘が浮いてしまえば板金の固定力が弱まりますよね。当然板金自体が浮いてきてしまいます。軽度な状態であれば風が吹いてもパタパタと煽られる程度で済みますが、徐々に釘の劣化がいたるところで出てくると棟板金全体の固定力が弱まり、浮いてしまいます。このような状態のところに強風や台風が吹くことで飛散や剥がれへと発展してしまうのです。

施工された直後は、釘はしっかりと打ち込まれているはずなのに、「釘の浮き」は棟板金の剥がれや飛散の原因となってしまいます。では、なぜこのような状態になるのでしょうか。

1.金属の伸縮

屋根は一年中太陽の熱にさらされる厳しい環境です。昼間と夜間で気温に大きな差がある中、私たちの生活を守ってくれています。

実は金属は熱を受けると「伸びる」性質があります。例えば夏場に屋根の棟板金は昼間の太陽の熱でかなり温度が上がり、膨張してしまいます。すると、打ち付けられた釘も一緒に膨張して浮いてしまうのです。逆に、夜間や冬場には金属が収縮し、釘を残したまま元の位置に戻ってしまいます。こうした気温の変化によって、釘が浮いてしまう可能性があります。

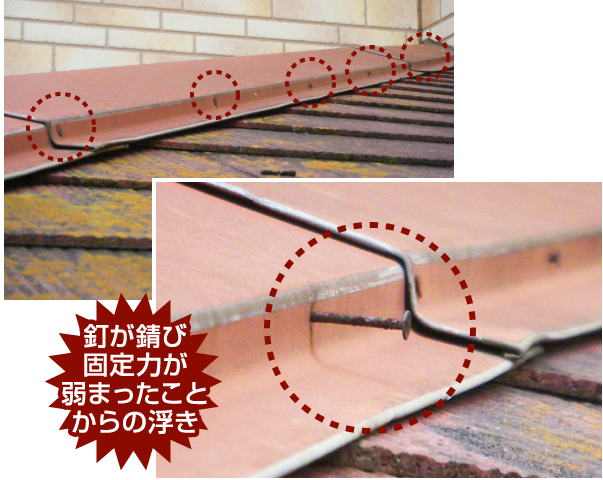

2.釘の腐食(錆)

現地調査の際に屋根に上らせて頂いますと「鉄釘」が棟板金の固定に使用されているケースが多々ございます。

鉄は、水分によって錆びやすいという性質を持っています。錆によって膨張した鉄釘は、釘穴を広げてしまう事で固定力が失わわれてしまい、徐々に釘の浮きが発生してしまいます。

3.風の影響

棟板金は高所に設置されています。その為、最も風の影響を受けやすく、こうした風圧も浮きを悪化させてしまう可能性があります。

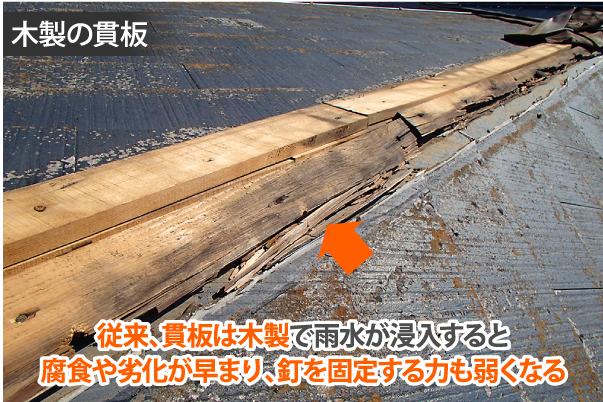

4.木製の貫板の劣化・腐食

これまで様々な固定釘の浮きの原因をお伝えしてきましたが、一番の原因は、棟板金を固定している(特に木製)貫板の劣化・腐食です。釘の浮き・錆により釘穴が広がってしまった場合、隙間から雨水が浸水してしまいます。特に木製の貫板の場合、水分は大敵である為、長期間その状態が続いてしまいますと雨水による貫板の劣化が促進されます。その為、腐食が進行した貫板が固定力を失う事で、釘の浮き・抜けに繋がってしまいます。貫板が一度腐食してしまいますと、例え釘の打ち直しを行ったとしても固定力が既に失われている為、将来的に同じ結果になってしまいます。

危ない!棟板金の剥がれや飛散が招く二次被害

棟板金が受けた被害はそこでとどまることがなく、二次被害を招いてしまう事もあります。考えたくもないことなのですが棟板金の剥がれや飛散から発展する二次被害についても見てみましょう。飛散した棟板金が歩行者・お住まいに危害を与えてしまうリスク

毎年9月や10月になると、大型台風のニュースが絶え間なく流れます。その際に、風によって車を吹き飛ばされたり、木がなぎ倒されたりという驚いてしまう映像を目にすることがあります。自然の恐ろしさを再認識してしまいますね。強力な風は車や木を吹き飛ばすほどの威力がありますので、固定力が失われている棟板金が飛散してしまうといった被害は、台風でなくても少しの強い風により引き起こされてしまう事をご理解していただけると思います。誰もいない庭に落下するだけなら不幸中の幸いと言えるかもしれませんが、都会では住宅が密集していることがほとんどです。そのため、棟板金の飛散によって人や財産に被害を及ぼすリスクが高まります。

飛散した棟板金によって近隣の住宅の屋根や外壁に損傷を与えたり、窓ガラスを割ってしまったりする可能性があります。建物だけなら補修で済むかもしれませんが、歩行者や住人の方々にけがをさせてしまうような事態になると、深刻なトラブルとなりかねません。自宅の屋根が危険なものとなってしまうなんて考えたくもありませんよね。その為、定期的な点検や適切なタイミングで棟板金の交換をされることをおすすめいたします。

棟板金の剥がれによる雨漏り

建物にとって深刻な被害となりえるのが雨漏りです。皆さまの中にはもしかしたら身の回りの雨漏りでお困りの方に雨漏りの恐ろしさを聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。雨漏りは二次被害、三次被害と放置することで被害をどんどん拡大させますから可能な限り雨漏りとは無縁でいたいところですよね。

棟板金の耐用年数・交換タイミング

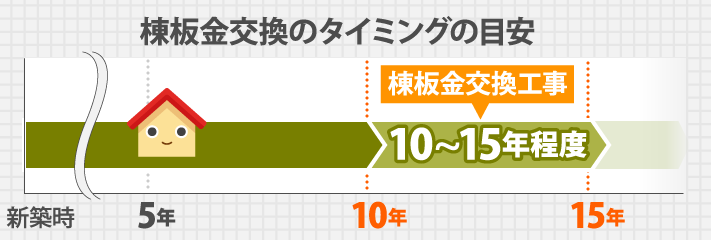

棟板金の剥がれや飛散の理由や、起こりえる二次被害等について見てきました。恐ろしいこともありましたが備えあれば憂いなしで大きな被害が出る前に対処できるとやはり安心ですよね。それでは棟板金の耐用年数や交換のタイミングはいつがベストなのでしょうか。見ていきましょう。一昔前に建てられたお住まいの場合、棟板金の素材には通常トタン(亜鉛メッキ鋼板製)が使われていましたが、現在での主流はガルバリウム鋼板製となっています。立地や環境によっても劣化のスピードは異なりますが、一般的な目安としては棟板金の交換を考えるタイミングは10年から15年とされています。ただし、塩害や風の影響を受けやすい地域などでは、定期的な塗装メンテナンスや10年未満での交換を視野に入れる必要があります。

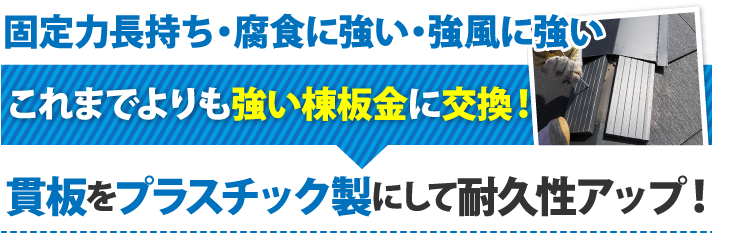

棟板金は、下地である「貫板(ぬきいた)」に固定されています。従来、一般的にこの貫板には木製のものが使用されていました。木材は、水分を吸収しやすいといった特徴がある為、雨水が侵入してしまいますと腐食・劣化が促進され、釘を固定する力も弱まってしまいます。

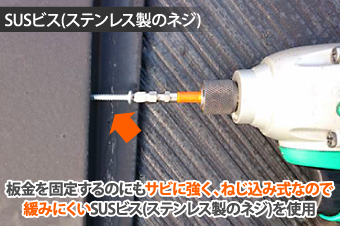

また、板金を固定するのにも釘ではなく、SUSビス(ステンレス製のネジ)を使用します。サビに強く、ねじ込み式なので緩みにくいからです。

プラスチック樹脂製貫板とSUSビス、これらによって強風に強い棟板金と安心を手に入れることができます。弊社ではお客様のお住まいの状況に合わせて、さらに安心をご提供できるよう最適なご提案をしております。

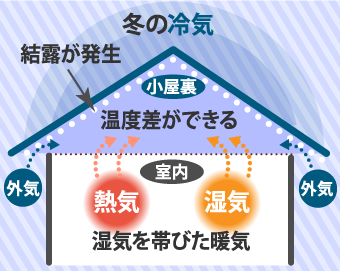

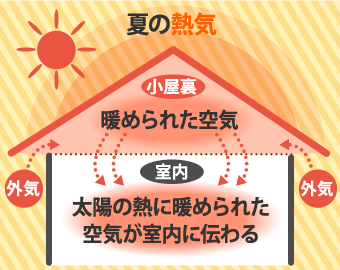

「夏の暑さ」「冬の結露」にお困りではありませんか?

棟板金交換の際は棟換気の取り付けもご検討ください

<竜巻> 発生しやすい季節は春から秋ですが、冬でも発生します。竜巻は急に発生し、消滅するため、その風速を計ることは極めて難しいようです(予め観測機を用意し、設置できないため)。これまで日本で発生した最大級の竜巻の風速の推定値は100m、台風を軽く凌駕します。

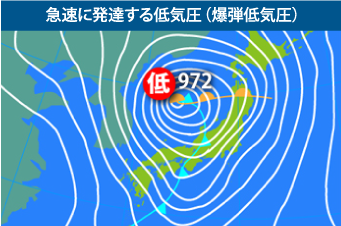

<急速に発達する低気圧(爆弾低気圧)> 24時間で中心気圧が「24ヘクトパスカル×緯度による係数」以上低下する温帯低気圧のことです。台風のように何日も前から接近してくるのが分かれば対策も取れますが、文字通り急速に発達するため、準備が間に合わず、大きな被害が生じる恐れもあります。春に多く発生しますが、冬でも発生し、大雪を降らせることもあります。

<台風> ご存知の通り、熱帯低気圧が発達したものです。主に日本へは夏から秋にかけて上陸しますが、1956年の台風3号は4月下旬に鹿児島県に上陸しました。関東へは1965年5月下旬、千葉県に上陸した記録が残っています。上陸した場合、日本列島各地に甚大な被害をもたらすこともありますが、重要な水源でもあり、ダムの貯水率が一気に改善されるメリットもあります。これまでに観測された最大瞬間風速は沖縄県宮古島で85.3mです。

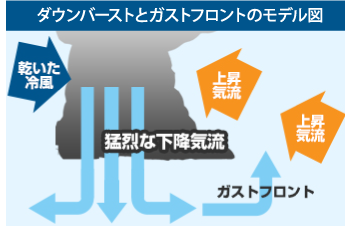

<ダウンバースト、ガストフロント> 積乱雲から発生する強い下降気流が生む突風です。雨粒が落下する際、周囲の空気を巻き込む、乾燥した冷風が気化熱を奪い、空気密度が高くなる、これらが重なって下降気流の速度が増していきます。下降気流は勢い良く地面に衝突し、水平方向に広がる突風となります。水平方向に広がった突風が上昇気流に出会うと小規模な前線となり、これまたガストフロントと呼ばれる突風となります。

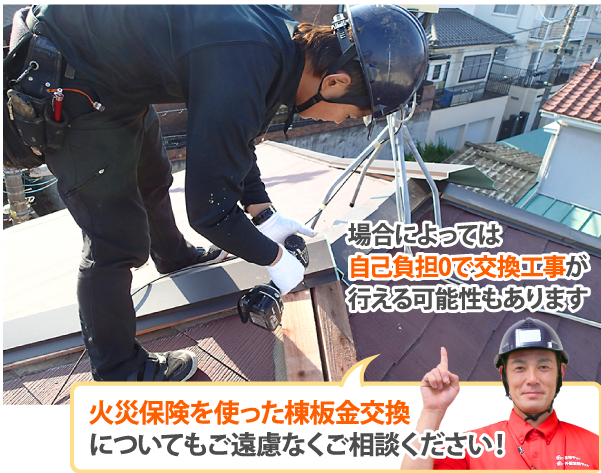

台風・突風などの風災が原因による棟板金交換は火災保険が適用できる可能性も

火災保険は新築時に多くの方が加入しているものです。しかし、その名称からは火災の際にのみ補償されるものと誤解されることがあります。実際には、火災保険は台風や暴風による風災、雪害や雹害、落雷などによっても被害を受けた場合に補償が受けられる保険です。

棟板金交換と併せて塗装や葺き替えなどのリフォームを行えばリフォーム代を節約できる!?

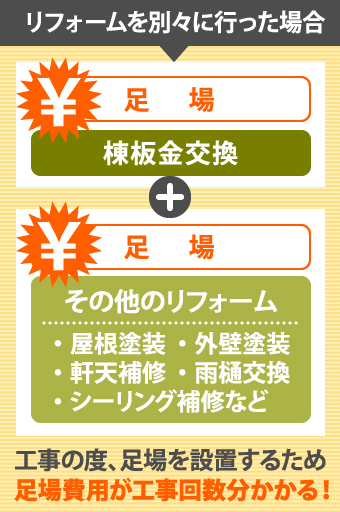

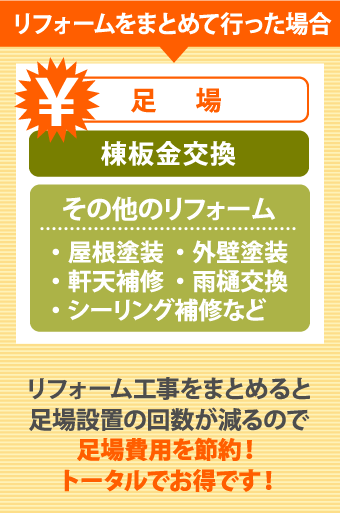

「棟板金交換も必要だけど、将来的に塗装・葺き替えなども必要になるし・・・」高額な費用がかかる場合はできる限りコストを抑えたいと思うことでしょう。特に屋根工事では、高所作業が必要となることが多く、足場仮設が必要になるケースが非常に多いです。

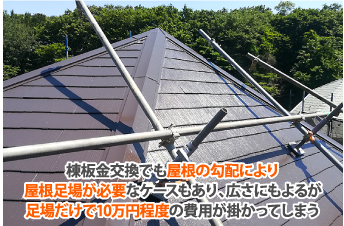

棟板金交換でも屋根の勾配によっては安全に作業を行うために屋根足場が必要となり広さにもよりますが足場だけで10万円~20万円程度の費用が掛かってしまう事もあります。棟板金交換に交換工事と同程度の足場仮設費用が必要と聞くとなんだか損した気分になりますよね。

そこで将来的に行う予定であった工事を同時に施工してしまう事で足場代を節約されるといったお客様が多くおられます。

棟板金交換は10年~15年程度で交換が必要になりますが、新築から同程度の年数が経過している場合、屋根塗装工事が必要な時期です。また、屋根材に耐用年数が迫っている場合、雨漏りなどの被害が発生する前に葺き替えやカバー工事などを検討されても良いでしょう。

私達、街の屋根やさんはお住まいの将来や家計もご相談頂いた上で、最適な施工方法のご提案をさせて頂きます。屋根のリフォームにお悩み・ご不安をお持ちの方がおられましたらご遠慮なくご相談下さい。

強風・台風の通過後などは棟板金の点検をこまめに実施されることが肝要です!

素材自体の耐用年数は、15年以上ありますが、風や雨の影響を強く受ける棟板金は、築浅であったとしても環境により不具合が発生するリスクが高いです

釘の浮き・抜けといった小さな症状が剥がれ・飛散といった大きな被害に発展してしまい、落下する場所によってはさらに大きな被害を生んでしまう恐ろしさがあります。

色褪せや苔の繁殖など確認しやすいサインがあれば良いのですが、釘自体が小さく、浮きや抜けが発生しているかどうかはとても地上からでは判断できません。また、ご自身で屋根の上に上がっての確認は非常に危険です。

小さな不具合が大きな被害に発展してしまうからこそ不具合を引き起こすリスクがある台風や強風などの後、また「屋根の上からパタパタと異音がする」など異変を感じたらぜひ街の屋根やさんの無料点検をご活用ください。普段目にしない棟板金だからこそどのようになっているのか気になる方も多いと思います。

私たちは無料点検時に屋根に上がらせていただき、撮影した写真をお客様にもご確認いただいた上で必要なメンテナンス方法をご提案させていただきます。

飛び込み業者のターゲットになりやすい棟板金の不具合!

台風が過ぎ去った後、必ずと言って良い程被害報告があるのが飛び込み業者による強引な訪問販売です。特に被害が発生しやすい棟板金は飛び込み業者のターゲットとなるケースが多いです。

「台風後は棟板金に不具合が発生する事が多いので、本日であれば無料で屋根の点検を実施させて頂きます」と親切を装って近づき、一度屋根に上らせてしまうと「棟板金の釘が抜かれた」「屋根材を割られた」など悪さを行い、台風の被害があるような写真を見せられて不必要な工事の契約を迫るということが非常に多いです。得体のしれない飛び込み業者にはたとえ無料でも安易に屋根に上らせないようしましょう。

棟板金の状況を確認します。

交換前の棟板金の様子です。色褪せも目立ちますが、何より気になったのは釘の浮きです(右写真)。随所でこの様な浮きが見られる場合は、棟板金の下にある貫板にも傷みが出ている可能性が高いです。理由は貫板が腐食すると、釘が抜けやすくなるからです。また、浮き出た部分が錆びているので、浮いてから長い年月が経っていることが伺えます。

古くなった棟板金を撤去します。

棟板金を外すと貫板が出てきます(左写真)。ご覧の通り貫板は湿気を帯びており、ボロボロに腐食しています。棟板金と共に貫板も全て撤去し、清掃を行います(右写真)。

コーキングで釘の穴を補修します。

貫板を固定していた釘の穴はそのままにはできません。穴が開いたままですと、そこから水分が屋内に浸入してしまうからです。左写真の様にコーキングによって釘穴は完全に塞いでおきます。

プラスチック樹脂製の貫板を設置します。

今までは木製の貫板でしたが、プラスチック樹脂製の貫板に交換します。木製と比べてプラスチック樹脂製の貫板は軽くて腐食に強い特徴があります。また、釘ではなくSUSビスを使用するので固定力も高いです

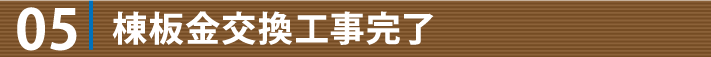

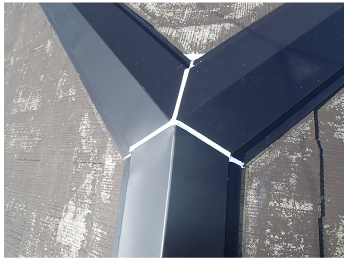

棟板金を設置して完了となります。

棟板金をSUSビスで固定します。棟板金の接合部からは水分が入り込まない様にコーキング処理を施します。以上で棟板金交換工事は完了となります。強風にも負けない強い棟板金に大変身です!

棟板金の飛散がご心配な方へ、棟板金交換工事でお悩み解決!まとめ

- ・屋根同士の面が合わさる部分を覆うように設置され、雨水の侵入を防ぎ、屋根材同士を固定している金属を「棟板金」といいます

- ・屋根の頂点に設置された棟板金は風荷重の影響を強く受ける為、台風や強風による被害を受けやすいです

- ・棟板金の飛散・剥がれの原因は、貫板からの「釘の浮き」です

- ・釘の浮きは、金属の伸縮・錆の発生・貫板の劣化・浸食により発生する可能性があります

- ・棟板金の飛散・剥がれは近隣の建物・歩行者へ被害を与えてしまう他、雨漏りの原因になる可能性もあります

- ・棟板金の交換タイミングは、10年~15年を目安に、貫板と一緒に交換されることをおすすめします

- ・プラスチック樹脂製の貫板やSUSビスを用いる事で棟板金の耐久性を高めることが出来ます

- ・棟板金を交換する際には、夏の暑さ・冬の結露対策をする事が出来る換気棟もご検討ください

- ・台風・突風などによる風災が原因による被害によって棟板金を交換する場合、火災保険が適用できる可能性もあります

- ・棟板金を交換する際は、将来的に行う予定であった工事も同時に施工するなど、仮設する足場を有効活用する事でリフォーム代金の節約に繋がります

- ・強風や台風が過ぎ去った後などは棟板金を点検されることをおすすめします

- ・飛び込み業者は、たとえ無料であると言われても安易に屋根に上らせることを避けましょう

棟板金交換工事に関連するブログ一覧

棟板金交換工事に関連する施工事例一覧

棟板金交換工事に関連するお客様の声一覧

棟板金が破損してしまった佐倉市生谷のO様のアンケート

【施工内容】

棟板金交換

【一言メッセージ】

よく見て、やってくれますよ!

強風により棟板金が外れてしまっていた木更津市清見台東のお客様邸

【施工内容】

その他の工事

【一言メッセージ】

感じもよくて説明もていねいだった

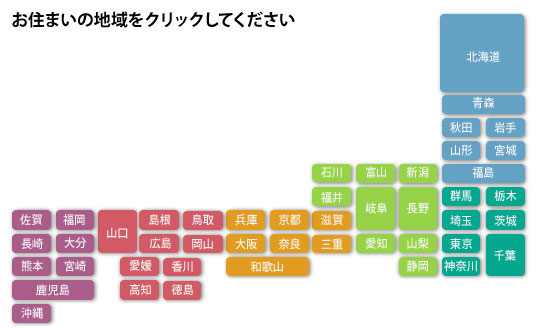

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。