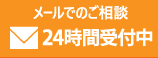

瓦屋根の部位名称と役割を徹底解説|図解付きでわかりやすく紹介

更新日 : 2025年08月13日

更新日 : 2025年08月13日

瓦屋根は、伝統的な日本建築を象徴する美しい屋根です。

しかし、その構造は複雑で、多くの部位や瓦の種類によって成り立っています。

修理や点検の際に業者と正しくやり取りをするためには、それぞれの部位名称と役割を理解しておくことが大切です。

ここでは、瓦屋根の主な部位を写真付きでわかりやすく解説します。

瓦屋根の基本構造

瓦屋根は、大きく「平部」「棟」「ケラバ」「軒先」という4つのゾーンに分けられます。

それぞれのゾーンにはさらに細かな部位や瓦の種類があります。

平部(ひらぶ)

屋根の大部分を占める部分で、桟瓦(平瓦)が並びます。

棟(むね)

屋根の頂点部分で、屋根面と屋根面がぶつかる部位のことです。

のし瓦や冠瓦などが積まれています。

ケラバ

屋根の端、妻側の部分で、ケラバ瓦が取り付けられます。

軒先(のきさき)

屋根の下端部分で、軒瓦や一文字瓦などが使われます。

各部位の名称と役割

棟(むね)

屋根の頂点部分です。

屋根面同士の接合部となり、雨水の侵入を防ぐ重要な場所です。

風雨の影響を受けやすく、瓦が崩れやすい部位でもあります。

使用される主な瓦は以下の通りです。

・のし瓦(熨斗瓦)

平らな形をした瓦で、積み上げて棟を形成します。

・冠瓦

積み上げたのし瓦の上に被せる瓦です。

のし瓦とのし瓦の間から雨水が侵入するのを防ぎます。

・鬼瓦

棟の先端部に取り付けられる装飾用の瓦です。

魔除けとして鬼の面をかたどったことから鬼瓦と呼ばれるようになりました。

必ず鬼の顔であるわけではなく、家紋をかたどったものや簡素な形状のものもあります。

・巴瓦

鬼瓦の外側に設置される瓦の通称。

防火の願掛け(渦を巻いているように見えるため)巴紋をかたどったものが多かったため、巴瓦と呼ばれるようになりました。

平部(ひらぶ)

屋根の大部分を占めるエリアで、「桟瓦(平瓦)」が整然と並びます。

主に雨水を流し、屋根全体を保護する役割を持ちます。

平部の瓦は耐久性に優れていますが、経年によるズレやひび割れが発生することがあります。

軒先(のきさき)

屋根の下端部分で、雨樋に雨水を導く位置です。

外観の印象を大きく左右する場所でもあり、軒瓦で屋根の先端を保護しています。

ケラバ

屋根の端、妻側にある部分です。ケラバ瓦(袖瓦)が強風や吹き込み雨から屋根内部を守ります。

部位ごとの劣化症状とメンテナンス

棟(棟)

瓦自体の劣化というよりは、棟を固定するために用いられる漆喰や銅線のメンテナンスが必要です。

漆喰は経年によってボロボロと崩れだし、棟瓦を支えることができなくなります。

支えを失った棟瓦は強風などで倒壊する可能性があるため、定期的に点検・メンテナンスを行いましょう。

棟が倒壊してしまった場合、歪みが起きている場合には棟取り直し工事が必要です。

平部、ケラバ、軒先

瓦がズレて隙間が空いたり、飛来物の衝突などで瓦が破損してしまう場合があります。

そうした場合には、差し替えや再固定が必要になります。

台風や地震などがあった時は、屋根に問題がおきていないか忘れずに点検しましょう。

まとめ

瓦屋根は多くの部位で構成されており、それぞれが役割を果たすことで家全体を守っています。

名称や構造を知っておくことで、修理の見積書や業者からの説明が理解しやすくなります。

特に棟やケラバ、軒先は劣化が目立ちやすいため、定期点検と早めのメンテナンスを心がけましょう。

関連動画をチェック!

どのリフォームが最適?屋根リフォームの種類【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています

。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

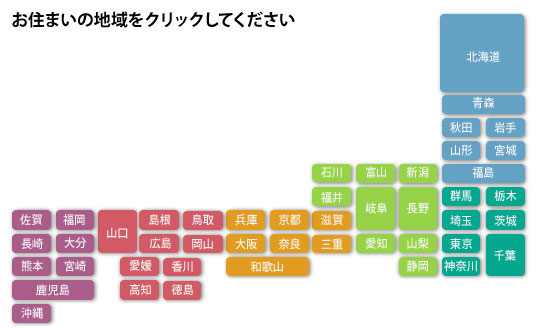

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

瓦屋根補修工事に関連する新着ブログ

瓦屋根にコーキングはNG?ラバーロック工法の問題点と正しい補修方法

漆喰が剥がれる原因と補修方法|瓦屋根を守る正しいメンテナンス

台風シーズン直前!瓦屋根の飛散防止対策とチェックポイント

瓦屋根補修工事に関連する新着施工事例

瓦屋根補修工事を行ったお客様の声一覧

お問い合わせフォーム