なぜガルバリウム鋼板はサビに強いのか?その仕組みと理由をわかりやすく解説

更新日 : 2025年05月02日

更新日 : 2025年05月02日

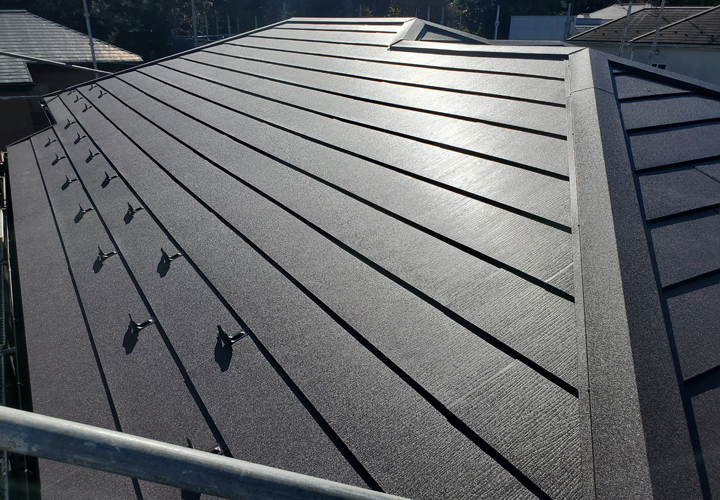

建物の屋根や外壁材として広く使用されている「ガルバリウム鋼板」。

その大きな特長の一つが「サビに強い」ことです。

長い間、サビは金属の弱点とされてきましたが、なぜガルバリウム鋼板はサビに強いのでしょうか?

その理由や仕組みについて、詳しく解説します。

ガルバリウム鋼板とは?

ガルバリウム鋼板は、鉄を芯材とし、その表面にアルミニウムと亜鉛、シリコンから成る「めっき」をコーティングした鋼板です。

正式には「55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板」と呼ばれ、1972年にアメリカで開発されました。

一般的な亜鉛めっき鋼板(トタン)に比べ、耐久性や防錆性能に優れているため、住宅や工場などさまざまな用途で利用されています。

サビに強い理由:防錆のメカニズム

ガルバリウム鋼板がサビに強いのは、鋼板の表面を覆うめっき成分の特性によります。

アルミニウムと亜鉛がそれぞれ異なる役割を果たし、複合的に鉄をサビから守ります。

アルミニウムによるバリア効果

アルミニウムは酸素と結びつきやすく、表面に「酸化アルミニウム皮膜」を形成します。

この皮膜が強固な防御層となり、鉄が直接外気や水分に触れるのを防ぎます。そのため、腐食が進行しにくくなります。

亜鉛による犠牲防食作用

仮にコーティングに傷がつき、鉄が露出した場合でも亜鉛が「犠牲防食作用」を発揮します。

亜鉛は鉄よりも先に酸化する性質を持っているため、自らが腐食することで鉄の腐食を抑制します。

これにより、局所的なサビの発生を防ぎます。

シリコンによる安定性向上

シリコンは、アルミニウムと亜鉛のめっき層を安定化させ、耐久性をさらに高めます。

高温環境や経年劣化に対しても構造が安定しやすく、長期的に防錆性能を維持します。

従来の鋼板との違い

ガルバリウム鋼板が進出するまで主流であったトタン(亜鉛めっき鋼板)は、主に亜鉛による犠牲防食に依存していました。

そのため、表面に広範な腐食が進むと耐久性が著しく低下してしまいます。

一方で、ガルバリウム鋼板はアルミニウムのバリア効果により腐食進行を抑えつつ、亜鉛の犠牲防食で傷部分もフォローする仕組みを備えています。

この「ダブルの防錆作用」により、ガルバリウム鋼板はトタンと比べて数倍の耐久性を実現しています。

サビに強いとはいえ注意点も

ガルバリウム鋼板は耐食性が高いものの、絶対にサビないわけではありません。

海沿いの地域など塩害リスクの高い環境では、塩分が皮膜を侵食しやすくなるため採用するにはよく検討することが必要です。

また、異種金属との接触や深い傷がある場合は、局所的な腐食リスクが高まります。

サビに強いからと言って過信せず、定期的な点検とメンテナンスによってサビの発生を未然に防ぐことがガルバリウム鋼板を長持ちさせる秘訣であることを覚えておきましょう!

まとめ

ガルバリウム鋼板がサビに強い理由は、「アルミニウムのバリア効果」と「亜鉛の犠牲防食作用」による複合的な防錆メカニズムにあります。

耐久性やメンテナンス性に優れているため、住宅や施設の長寿命化に貢献する建材として注目されています。

使用環境や適切な管理を行い、特長を最大限に活かしましょう。

建材の選定やライフサイクルを考える際、ガルバリウム鋼板の特性を知っておくと安心です。

ご自宅の外装や屋根材の素材が気になる場合は、ぜひ街の屋根やさんにご相談ください。

経験豊富なスタッフがお客様にとって最適な提案をいたします(^_^)/

関連動画をチェック!

スレート屋根カバー工事はなぜ金属屋根?他の選択肢は?【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

金属屋根工事に関連する新着ブログ

瓦棒屋根とはどんな屋根?構造からメンテナンス方法まで紹介

屋根リフォームにおすすめ!スーパーガルテクトの魅力を徹底解説

折半屋根の特徴とメンテナンス周期|サビ・雨漏りを防ぐための対策

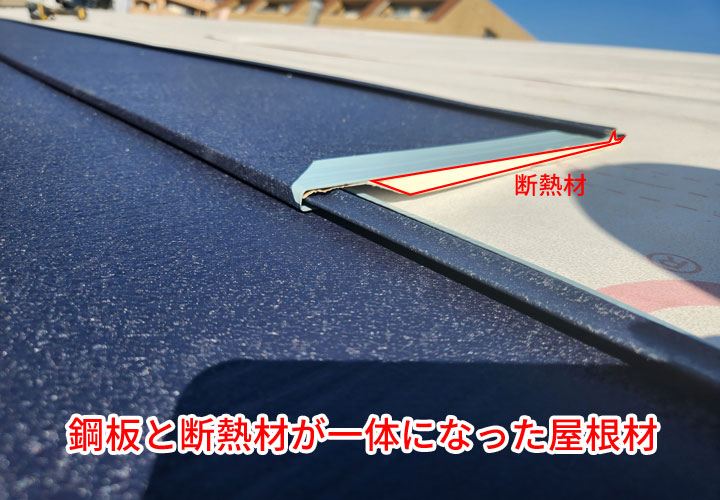

断熱材一体型金属屋根材の性能とおすすめ製品を徹底解説!

金属屋根工事に関連する新着施工事例

金属屋根工事を行ったお客様の声一覧

お問い合わせフォーム