いぶし瓦とは?特徴やメンテナンス方法について屋根の専門家がご紹介!

更新日 : 2021年05月13日

更新日 : 2021年05月13日

突然ですが、ご自宅の屋根材についてご存じでしょうか?屋根材には様々な種類がありますので、お住まいによって異なりますよね。お住まいに使用されている屋根材の特徴や耐久性、メンテナンス方法を把握しておくことで、メンテナンスを行う時期や、どのような工事を行うべきかを明確にすることができるでしょう。

今回は、たくさんある屋根材の中から、瓦についてご紹介したいと思います。瓦にも様々な種類がありますので、本日は『いぶし瓦』を中心にご紹介致します。

瓦の種類

瓦は素材によって「釉薬瓦」「いぶし瓦」「素焼き瓦」「セメント瓦」「モニエル瓦」と、5つの種類に分類できます。まずはそれぞれの特徴を、簡単にご説明いたします。

釉薬瓦

最も一般的な瓦で、粘土で形成した後、釉薬と呼ばれるガラス質の薬剤を塗布して、高温で焼きあげたものです。お茶碗やお皿を作る工程と同じことから、陶器瓦と呼ばれることもあります。

表面にコーティングされた釉薬により水の浸透を防ぎ、長い年月を経ても、美しい状態を保てます。形状は、J形(和形)、F形(平板)、S形などがあり、お好みによって選べます。また、釉薬を替えることで、色や艶の質感を変えることも出来ます。

いぶし瓦

釉薬瓦と同様、粘土瓦の一種ですが、焼成方法に違いがあります。粘土を瓦の形にかたどった後、そのまま窯の中に入れて焼き、その後、むし焼きにして表面に炭素膜を形成させます。表面は渋い銀色に仕上がる為、 日本建築のお城や社寺の屋根に多く用いられ、深い味わいを醸し出しています。

ただ、表面の炭素膜は、経年とともに剥がれ落ち、段々と変色していきます。炭素膜が剥がれ落ちることで、表面の保護機能は低下しますが、それがなくともいぶし瓦の耐久性は充分に高いので、大きな影響はありません。また、経年によってできる色ムラは、いぶし瓦独特の味ともいえ、多くの方に好まれています。日本家屋に趣を出す為、いぶし瓦をお選びになる方もいらっしゃるでしょう。

素焼き瓦

粘土で形成した後、そのまま窯の中に入れて焼き上げた瓦を指します。その名の通り、釉薬を塗ったり燻したりせず、「素」のまま焼成しますので、焼き上がり後は粘土の色合いがよく出た朱色(オレンジ~赤色)に仕上がります。日本では、沖縄の住宅に多く使用されていますよね。粘土の色合いが出た朱色は、洋風住宅によく馴染み、暖かみと落ち着いた印象を与えます。

素焼き瓦も塗装不要な瓦です。ただ、経年とともに表面には、藻や苔が発生することもあるでしょう。そういった場合、塗装することもできますが、素焼き瓦の魅力である自然な風合いが失われてしまいますので、高圧洗浄で汚れを除去する程度のメンテナンスがお薦めです。

セメント瓦

1970年代~1980年代に流行していたセメント製の瓦です。陶器瓦より安価で製造しやすい為、高度経済成長期に広く普及していました。しかし、吸水性の高いセメント・コンクリートを主原料としている為、表面を塗装することによって保護機能をもたせています。塗膜の保護機能は、経年とともに低下しますので、塗り替えメンテナンスが重要です。

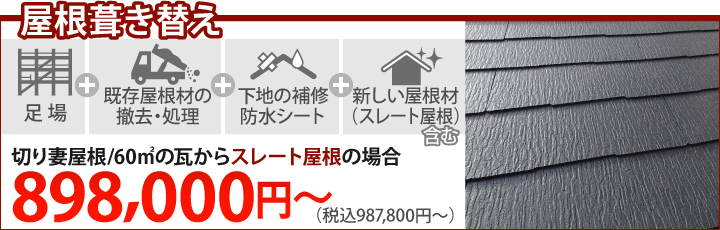

ただ、セメント瓦は現在廃盤となってしまった屋根材です。劣化が著しい場合や広範囲に破損が見られた際には、屋根葺き替え工事を検討しましょう。

モニエル瓦

1973年~2010年にかけて外資のモニエル社が製造・販売していた瓦です。モニエル瓦の主原料もセメント・コンクリートなので、やはり塗装メンテナンスが必要な瓦になります。経年劣化が進むにつれて、色褪せや苔・藻が発生しやすくなりますので、10年~15年に1度を目安に塗替えることがお薦めです。

ただし、モニエル瓦はセメント瓦と少々、塗装方法が異なります。モニエル瓦の表面には、「スラリー層」と呼ばれるコンクリートを保護する為の層があり、塗膜がのりにくいのです。その為、モニエル瓦の塗装を行う際には、高圧洗浄やケレンを行い、スラリー層をしっかりと除去しなくてはなりません。私たち街の屋根やさんでは、廃盤となってしまったセメント瓦やモニエル瓦のメンテナンス・屋根リフォーム工事も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

いぶし瓦と釉薬瓦の見分け方

粘土瓦のいぶし瓦と釉薬瓦は、見た目や質感によって見分けることができます。炭素膜でいぶし銀(渋い銀色)に仕上がるいぶし瓦に対し、釉薬瓦は艶があり、色鮮やかなのが特徴です。また、いぶし瓦は経年とともに色ムラが見られ始めますので、それによって判別することもできるでしょう。性能や耐久性に大きな違いはありません。なので、好みに合ったほうを選ぶのが良いと思います。

いぶし瓦のメンテナンス方法

耐久性が高く、メンテナンスフリーと言われているいぶし瓦(粘土瓦)ですが、瓦自体のメンテナンスは特に必要ありません。しかし、棟の漆喰や防水紙は、経年とともに劣化しますので、お手入れが必要です。

どちらも地上から目視で確認することは難しく、特に防水紙は屋根材の下に敷かれていますので、劣化に気付くことはできません。防水紙の寿命は、使用している素材にもよりますが、20年とも30年とも言われています。築年数を目安に、お住まいの点検を受けることが大切です。

私たち街の屋根やさんでは、お住まいの無料点検を実施していますので、劣化が気になり始めましたら是非、ご利用ください。

関連動画をチェック!

防水工事で雨漏り防止!陸屋根・屋上のチェックポイント【プロが解説!街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

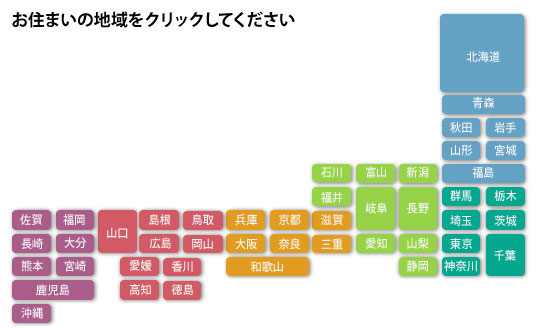

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

屋根葺き替え 防水工事に関連する新着ブログ

バルコニー防水とは?劣化症状・防水工法・工事の目安をわかりやすく解説

瓦屋根にカバー工法はできる?特徴・注意点とおすすめの代替工法を解説

ウレタン防水の工程をわかりやすく解説!FRP防水との違いも紹介

葺き替え工事とは?必要なタイミングと施工の流れをわかりやすく解説

いぶし瓦に関連する新着ブログ

市原市青葉台にていぶし瓦屋根の調査 破損以外に凍害と思われる症状も確認しました

屋根葺き替え 防水工事に関連する新着施工事例

屋根葺き替え 防水工事を行ったお客様の声一覧

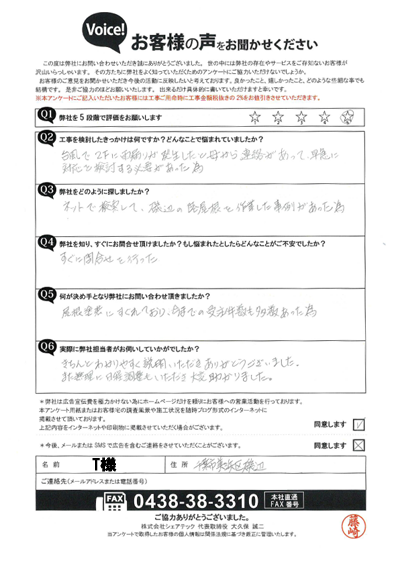

千葉市美浜区で防水工事をご依頼いただいたお客様の声をご紹介します

Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

台風で2Fに雨漏りが発生したと母から連絡があって、早急に対応を検討する必要があった為

Q3.弊社をどのように探しましたか?

ネットで検索して、磯部の陸屋根を作業した事例があった為

Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

すぐに問合せを行った

Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

屋根塗装にすぐれており、今までの受注件数も多数あった為

Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

きちんとわかりやすく説明いただきありがとうございました。また無理に日程調整もいただき大変助かりました。

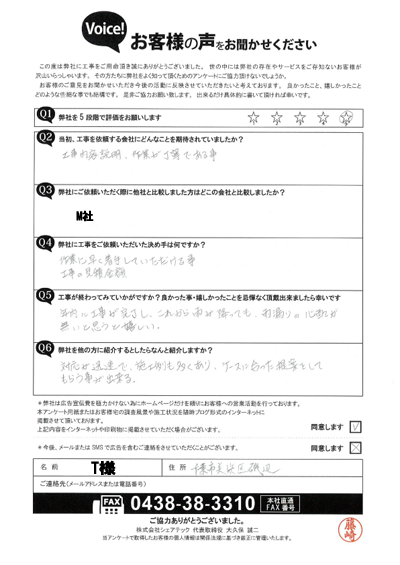

Q2.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?

工事内容説明、作業が丁寧である事

Q3.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?

M社

Q4.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

作業に早く着手していただける事 工事の見積金額

Q5.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。

年内に工事が完了し、これから雨が降っても、雨漏りの心配が無いと思うと嬉しい。

Q6.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?

対応が迅速で、施工例も多くあり、ケースに合った提案をしてもらう事が出来る。

お問い合わせフォーム