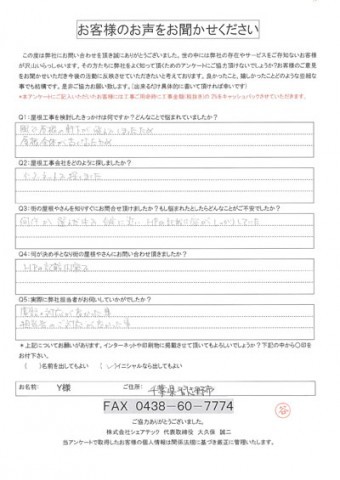

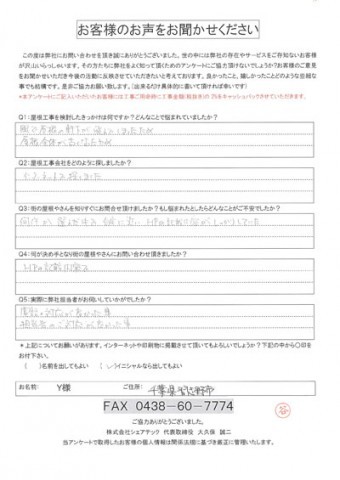

風で屋根の軒下が飛んでしまったため

屋根全体が古くなったため

インターネットで探しました

何件か選んだ中で自宅に近い。HPの記載内容がしっかりしていた

HPの記載内容で

電話の対応が良かった事

担当者のご対応が良かった事

担当:谷

担当:谷

袖ケ浦市在住のお客様に、台風被害によって軒裏天井の一部が剥がれる事態が発生しました。

それまで雨漏りや飛散などのトラブルはなかったため、非常に驚かれたとのことです。

以前、業者から屋根の劣化を指摘されていたものの、今回の出来事の突然さもあり、実感が湧かなかったそうです。

軒裏天井の一部が飛散したことをきっかけに、屋根の状態も併せて調査しました。

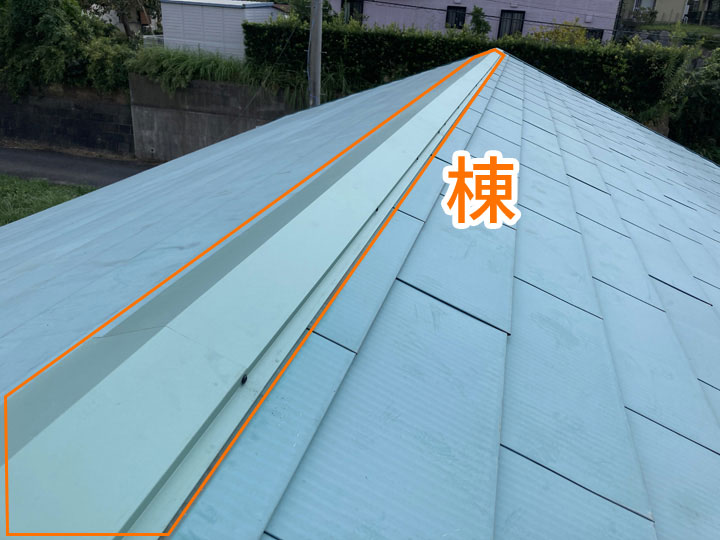

点検してみると棟板金が浮いた状態でした。

棟板金は一般の方には劣化しても分かりにくい部分ですが、屋根において非常に重要な役割を持っています。

屋根には必ず勾配があり、山なりの部分や谷のようなくぼみがあります。

簡単に言うと、こうした山や谷の部分を覆う金属製の部材が棟板金や谷板金です。

スレート瓦はセメントで固められた板状の材料であるため、平らな場所にしか設置できません。

屋根に勾配がある場合、必ず折れ曲がる箇所が生じますが、スレート瓦だけでは設置が難しいため、金属製の部材で形を作りカバーする必要があります。

袖ケ浦市のお客様の屋根はスレート(カラーベスト・コロニアル)で、棟板金が設置されています。

調査の結果、棟板金は両端に釘で固定されている構造ですが、振動や強風の影響で釘が抜けかかっている箇所を複数確認しました。

このような状態には、棟板金下地の劣化が原因の場合があります。

金属製の板金は脇から打ち込まれた細い釘のみで固定されており、その釘を支えるために内部には厚さ約15ミリの木材(貫板)が設置されています。

しかし木材である貫板は経年劣化により釘の固定力が低下し、板金が緩んでしまいます。

お客様の屋根でも、貫板の劣化によって釘が抜けかかっている状況が確認されました。

このままの状態では、大風や台風の際に棟板金が飛散する危険性が非常に高く、早急な対応が必要な状況です。

その他の屋根の状況を確認すると、破損や劣化している箇所がいくつか見受けられました。

数年前に屋根塗装を行ったとのことですが、スレート屋根の欠落やひび割れも発生していました。

全体の状態を考えると、数年以内には再度塗装工事を行うことが望ましい状況です。

ただし、現時点では耐用年数内であるため、早急な工事の必要はありません。

とはいえ、早めにメンテナンスを実施することで、屋根の状態を長く良好に保ちやすくなります。

棟板金交換工事を開始します。

まずは、棟板金と貫板を取り外す作業です。

棟板金の下地(貫板)は、板金を一度取り外さなければ交換できません。

お客様は「屋根本体のメンテナンスとして、数年前に塗装工事を行ってる」とのことでしたが、注意すべき点があります。

業者が塗装の話をすることはあっても、棟板金の下地について触れることはあまりありません。

屋根を塗ることで外観は美しくなりますが、下地である貫板はそのまま残ります。

多くの住宅では、建築当初から下地の劣化が少しずつ進んでおり、屋根塗装を行っただけで「十分にメンテナンスした」と誤解される方が多いのが現状です。

そのため、下地(貫板)の劣化や腐食に気付かないケースは非常に多いです。

今回は、棟板金の弱点となっている貫板を、腐食しにくい素材に交換します。

使用するのは、ケイミュー株式会社の「タフモック」という製品です。

タフモックはハイインパクトポリスチレンを主素材とし、ゴムを加えて発泡させた軽量の屋根専用部材です。

耐久性が非常に高く、従来の木材に代わる安心できる下地として利用できます。

タフモックを簡単に言うと、プラスチック製の下地材です。

木材と同じように釘やビスを打ち込むことができ、簡単に切断も可能です。

木材の場合、経年劣化で早期に釘抜けなどのトラブルが起こりますが、タフモックは腐らないため、釘抜けに強く安心です。

板金が錆びて劣化するまで耐えられるため、一度交換すれば、次回の屋根塗装の際も板金の飛散リスクを大幅に減らせます。

棟板金工事では、屋根の形に合わせて板金を加工する必要があり、一枚ずつ組み合わせながら取り付けていきます。

鉄板は切りっぱなしにはできないため、必ず切断箇所には折り返し加工を施します。

板金の加工や施工技術が不十分だと、仕上がりが美しくならない場合があります。

棟板金の交換工事は、交換する長さにもよりますが、ほとんどの屋根で1~2日程度で完了します。

既存の棟板金を撤去すると、そのまま放置すると雨漏れのリスクが非常に高まるため、天候が悪くなる前に工事を終える必要があります。

そのため、撤去した箇所は当日中に仕上げるのが基本です。

逆の視点で考えると、棟板金が破損したり飛散した場合も、高い確率で雨漏れが発生することになります。

棟板金の設置が完了したら、継ぎ目にコーキング材を充填します。

内側だけでなく、表面にもコーキング処理を施し、二重の保護を行います。

さらに今回の工事では、劣化しやすいコーキング部分にも塗装を施し、耐候性を高めています。

通常、棟板金は脇からタフモックや木材下地に釘で固定されます。

しかし今回の工事では、ビスを用いて棟板金を固定しています。

ビスは釘に比べて数十倍も抜けにくく、屋根にかかる振動に強いためです。

屋根には風や車の通過などによる微細な振動が常に加わっており、釘だけでは抜けるリスクがあります。

施工後も長く安定させるために、ビスでの固定を採用しています。

工事は天候が安定している間に無事完了しました。

一般の方は屋根の上の状況を直接確認することはほとんどできません。

そのため、棟板金と聞いても理解が難しい場合が多いのではないでしょうか。

屋根のメンテナンスを塗装だけで済ませてしまい、資材の劣化に気づかない方も少なくありません。

しかし屋根は簡単に壊れないと思い込むことが、最も危険です。どんな屋根でも、定期的なメンテナンスなしに一生持つものはありません。

破損が発生してから修理を行うと、下地にも大きなダメージが及ぶことがあります。

下地を傷める前に定期的なメンテナンスを行うことが、今後の台風や災害による被害を防ぐ最も効果的な方法です。

屋根に関するご相談は、フリーダイヤル 0120-989-742 までお問い合わせください。

お客様のアンケートを詳しく見る→

【棟板金】釘浮き・錆 雨漏りを防ぐ棟板金チェックポイント【プロが解説!アメピタ!】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

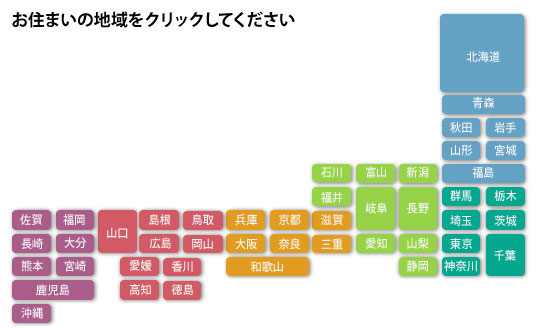

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

Q2.工事を検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

台風で屋根の鉄板が飛ばされてしまった

Q3.弊社をどのように探しましたか?

ネット

Q4.弊社を知りすぐにお問合せをされましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

すぐ問合せました

Q5.何が決め手となり弊社にお問合せをされましたか?

口コミの良さ

Q6.実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたでしょうか?

些細なことでも話を聞いて下さり、疑問点を解決した話を進めて下さいました。終始丁寧に対応して頂き、とても親切でした。

Q2.当初、工事を依頼する会社にどんなことを期待されていましたか?

見えない場所ですが手を抜かず作業をして欲しい

Q3.弊社にご依頼いただく際に他社と比較しました方はどこの会社と比較しましたか?

相場を知りたくて1件他業者さんに見積りをお願いしましたが社名は忘れてしまいました。

Q4.弊社に工事をご依頼いただいた決め手は何ですか?

担当者の方の対応

Q5.工事が終わってみていかがですか?良かった事・嬉しかったことを忌憚なく頂戴出来ましたら幸いです。

一度も不安に思うこともなく工事が終わりました。全てにおいて満足しています

Q6.街の屋根やさんを他の方に紹介するとしたらなんと紹介しますか?

口コミ通りとても良い業者さん。担当者の方、工事をしてくれた方々みなさんが丁寧