日本三大瓦の一つである三州瓦の特徴とは?

更新日 : 2021年05月13日

更新日 : 2021年05月13日

皆様の中で、瓦屋根のお家にお住まいの方も多いかと思います。

しかし、「瓦」といっても全国の瓦屋根に全て同じ瓦を使用しているわけではありません。

日本には、瓦の種類が地域ごとで存在し、数も多くあります。

特に「三州瓦」「石州瓦」「淡路瓦」は、日本三大瓦と呼ばれる程、存在感がある瓦です。

さらにその中でも、「三州瓦」は日本で販売数が多い瓦となっています。

この記事では、日本三大瓦の一つである『三州瓦』の特徴についてお話してまいります。

三州瓦とは?

三州瓦とは、愛知県三河地方で生産されている粘土瓦のことで、主に西三河地方で生産されており、旧国名三河を意味する「三州」が三州瓦の名前の由来です。

粘土瓦とは、自然素材の粘土を原料にした瓦のことで、窯で焼いて製品になります。

三州瓦の中心生産地である矢作川の下流の粘土は、きめが細かく高品質であるため、瓦の原料に最適です。

三州瓦には種類があり、「いぶし瓦」、「塩焼瓦(赤瓦)」、「釉薬瓦(陶器瓦)」が存在します。

「いぶし瓦」は、焼成後に瓦をいぶし、表面に炭素膜を形成させた瓦です。

「塩焼瓦」は、赤瓦とも呼ばれ、焼成過程で塩を投入することで、化学反応が起こり赤褐色の瓦に仕上がります。

「釉薬瓦」は、表面に釉薬を塗布し焼成した瓦です。釉薬を塗布し焼成することで、ガラスのようにコーティングされます。そのため、瓦自体の強化にも繋がります。

三州瓦は江戸時代1700年頃に全国に広がり始めたそうで、現在では日本国内で生産されている瓦の中でも販売数が多く、日本一となっています。

では、日本一販売数が多い三州瓦の特徴とは何でしょうか?

三州瓦の特徴

耐火性・耐久性

三州瓦は、1100℃以上の高温で焼かれて作られています。

高温で焼成され、しっかりと焼き締まっているので耐久性が非常に高くなっています。

また、三州瓦は1100℃以上の温度で焼き上げられた建材なので、もちろん耐火性にも優れており、建築基準法で「不燃材」としても指定されています。

防水性・耐寒性

三州瓦は、防水性も高いです。

特に塩焼瓦や釉薬瓦は、陶器質のため雨水をほぼ通しません。

また、凍結しにくく耐寒性にも優れているため、寒冷地域にも適した瓦です。

三州瓦は、水分を吸収しません。そのため、水分を吸収し凍結と融解を繰り返すことで発生するヒビ割れなどの凍害にも強いのです。

断熱性・遮音性

三州瓦は、瓦特有の遮音性ももちろん備えており、化粧スレートや金属屋根と比べると防音性にも優れています。

断熱性も備えているため、一年中快適に過ごすことができます。

三州瓦は、耐久性・耐火性などに優れており、非常に強度が高い瓦であることがわかりました。

しかし、自然素材を使用していることによる性質も存在します。

三州瓦の特性

色ムラ

三州瓦は粘土成分や焼成温度の関係で色ムラが発生することもあります。

色ムラが気になる方もいらっしゃれば、逆にその色ムラが味があってお好みという方もいらっしゃいます。

貫入

三州瓦の釉薬瓦は、表面に亀裂が入る貫入(かんにゅう)という現象が発生する場合があります。

皆様は、湯呑みや食器等の陶器類で、表面に亀裂が入っているものをご覧になったことはありませんか?

釉薬瓦の貫入も、湯呑みや食器等の陶器類と同じで、焼成過程で、粘土と釉薬の収縮率の違いで表面に細かい亀裂が入るのです。

亀裂と聞くと驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、亀裂といっても製品生地までの亀裂ではなく表面のみのもののため、漏水などには影響はありません。

実際に、貫入湯呑みや貫入食器から水が漏れることはありませんよね。

ピンホール

三州瓦の釉薬瓦には、ピンホールと呼ばれる小さな凹みや表面に粘土素地が露出してしまうことがあります。

釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物が燃焼して発生するものですが、こちらも強度には問題ありません。

また、品質管理で規定以上のものは取り除き、出荷はしておりません。

黒ずみや赤錆

三州瓦のいぶし瓦は経年の劣化により、黒ずみが発生する場合があります。

しかし、黒ずみは自然素材であるいぶし瓦特有の現象のため、強度などには問題はありません。

また、粘土に含まれる鉄分が表面に出てきた場合、雨水が当たることにより赤錆が発生することもあります。

表面に発生するものなので、内部まで錆が進行するものではありません。

汚れの付着や苔の発生

経年の劣化により汚れの付着や苔が発生することもありますが耐久性に影響はありません。

三州瓦などの瓦は、化粧スレートとは違い汚れが付着したり苔が発生しても耐久性には影響がないことには驚きですね。

それくらい耐久性に優れているということになります。

和風や洋風など豊富なデザイン

粘土瓦の歴史は古く、約1400年前に中国から伝わったと言われています。世界遺産に登録されている奈良市の元興寺には粘土瓦が伝えられた時に作られた瓦が今でも葺かれています。このことから粘土瓦は長持ちすることがわかります。また、三州瓦は西暦1700年ごろから作られるようになり、寺院や民家で三州瓦が使われるようになりました。このように、瓦には長い歴史があり、日本の歴史的建造物に使用されています。そのため、従来の住宅のような和風の家に合う屋根というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

三州瓦とともに日本三大瓦である石州瓦と淡路瓦は日本瓦が主です。しかし、三州瓦は日本瓦だけでなく、洋瓦など種類が豊富です。日本瓦以外の瓦はほとんど三州瓦であると思っていいほど、三州瓦は様々な住宅に合わせることができます。和風のお家はもちろん、洋風、すっきりした南欧風のデザインもあり、高級な住宅のデザインにも馴染みます。また、近年人気の片流れ屋根にも合わせることができ、とてもおしゃれに見えます。

三州瓦は地震に強いの?

屋根材は、軽い方が耐震性が高いとよく耳にする方も多いのではないでしょうか。

三州瓦などの瓦屋根は、重量がある分、耐震性に不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。

たしかに、三州瓦も重量が重いため、化粧スレートや金属屋根などの軽い屋根材と比べると耐震性については劣るでしょう。

しかし、耐震性には、建物全体の強度や、バランスが重要になってくるため、三州瓦などの瓦屋根が特別地震に弱いわけではないのです。

化粧スレートや金属の屋根でも、建物全体の強度やバランスが悪い場合には倒壊します。

三州瓦などの瓦屋根でも、近年では施工方法等の改良によって阪神淡路大震災レベルの地震にも耐えられる程の耐震性が実際に確かめられています。

三州瓦のまとめ

三州瓦は、日本一の販売数を誇る瓦であり、強度も非常に高いことがわかりました。

自然素材の粘土を使用しているため、特有の質感や、発生する現象はありますが、それでも耐久性には問題ないのですから、非常に優秀なのですね。

また、現在製造されている三州瓦は、防災瓦と呼ばれる、台風や地震などの自然災害にも強い瓦がほとんどです。

私達、街の屋根やさんでは、瓦屋根の補修工事や漆喰工事も行っております。

瓦屋根のお家にお住まいの方でお困りのことがございましたら、私達、街の屋根やさんに何でもご相談ください。

関連動画をチェック!

どのリフォームが最適?屋根リフォームの種類【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています

。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

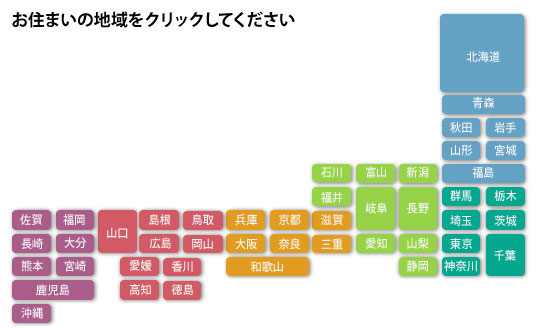

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

三州瓦に関連する新着ブログ

千葉県 瓦屋根の工事 三州瓦

お問い合わせフォーム