屋根の下地や軒天に使われるベニヤ、コンパネ、構造用合板の違い

更新日 : 2025年12月11日

更新日 : 2025年12月11日

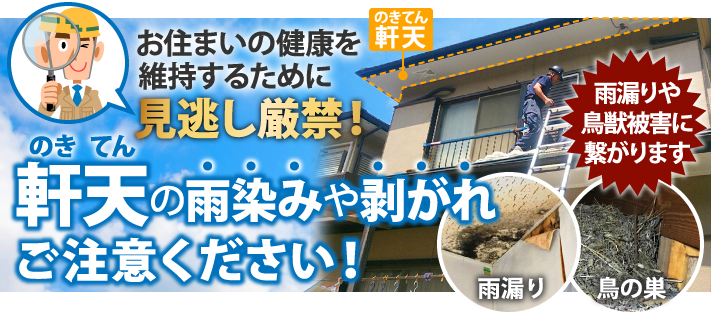

住まいにあまり詳しくない人でも「ベニヤ」や「ベニヤ板」という言葉を聞いたことがあると思います。ホームセンターなどに行くとさまざまなものが売られていますよね。屋根葺き替えなどでは野地板に補強を兼ねてコンパネを増し張りすることもあります。軒天などには化粧ベニヤが使われることもあります。これらベニヤとコンパネ、どこが違うのでしょうか。

野地板に張られたコンパネと化粧ベニヤの軒天

ベニヤは「ベニヤ合板」を略したものです。ベニヤという言葉自体は木を薄くスライスした単品を指します。これを繊維方向が垂直に交わるよう積層し、奇数枚張り合わせたものが合板です。ベニヤも、コンパネも、構造用合板も合板です。ベニヤ合板は厚さが豊富で、一番薄いものだと2.3mmで数ミリ刻みで30mmまで用意されています。

どうして繊維方向が垂直に交わるよう積層するのか

木に限らず、植物は繊維方向に沿って裂けやすかったり、変形しやすいといった特性を持っています。巻き割を思い出してください。やったことがないという方も多くおられるでしょうが、映像で見る限り、木の繊維方向に沿って刃を入れれば、労力を掛けずに燃えやすい細い巻きにすることができますが、葉の入れ方を間違えるとなかなか裂けてはくれません。

ご存知のように木材として加工されてからもこの性質は残っています。いくら太い木材でも繊維が裂ける方向に力が加われば、欠けたり、割れたりしてしまうのです。日曜大工をしたことがある方なら、細く加工された角材の切断面の近くに釘を打ち、裂けてしまったという経験もあるでしょう。このことを防ぐには繊維が一定方向ではなく、複数の方向に向いていればいいのです。縦横の方向に重ね合わせれば、縦の方向に裂けそうな時でも横の繊維が踏ん張ってくれますし、逆に横の方向に裂けそうな時には縦の繊維が踏ん張ってくれます。

合板の歴史はとても古く、古代エジプト時代には既に使われていたそうです。もともと良質の木材が不足していた背景があったからこそ編み出されたと現在では考えられています。必要は発明の母とはよくいったものです。

コンパネも略語でして、正式名称はコンクリートパネルです。コンクリートの建造物を作るときに型枠として用いられます。型枠用合板ですから耐水性が高いという特徴を持っています。

コンクリートの型枠として使われるコンパネ 構造用合板は家具にも使われる

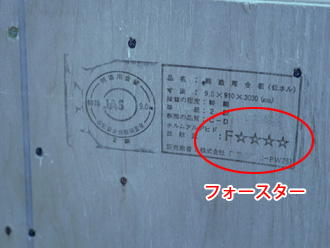

構造用合板は壁や床などの下地とや家具に使われています。ベニヤも、コンパネも、構造用合板も、張り合わせるときに接着材が用いられています。接着材は化学物質なので、体に有害なホルムアルデヒドを放出します。各合板にはアルデヒドの放散量の目安として、F☆~F☆☆☆☆のマークが付けられています。室内で使うのなら、放散量の少ないF☆☆☆☆を選ぶのがベストです。

リフォームに置けるベニヤ、コンパネ、構造用合板の用途

それぞれの違いが分かったところで、実際にリフォームではどのような用途で使われるかのか見ていきましょう。

・ベニヤ

コンパネや構造用合板と違い、ベニヤは特別用途が定まっていない合板です。比較的薄いものではDIYにもよく使われますが、住宅では軒天や天井、壁面などに使われるケースがあります。表面に塗装や模様などが入ったベニヤは化粧合板とも言われており、そのまま内装に使えます。

・コンパネ

前項でも述べましたが、コンクリートの型枠用ですので、基本は使い捨てです。型枠から水分が逃げないように耐水性にすぐれていますが、意匠性などは考えられていないため表面はザラザラしていたり、場合によっては板が歪んでいることもあります。一見すると構造用合板に似ていますが、目に見えるような所に施工されることはあまりありません。

・構造用合板

名前の通り建物の構造用に使われる合板です。価格的にはベニヤ、コンパネと比較して一番高く厚さが12mmで2,800円ほどで売られています。耐久性があることから、住宅の様々な場所に使われていますが厚みの種類も方保なので用途に合わせて厚みも変わってきます。

9mm、12mm、15mmがの薄いタイプが現在では主流ですが、防音性や耐震性を向上させる目的で厚さが24mm、28mmのものを使うケースも最近は多くなってきました。軸組工法や2×4工法の壁、床、さらには屋根の野地板にも使われています。

屋根葺き替え工事で野地板を設置している様子

合板の等級

一言でベニヤ、コンパネ、構造用合板、どれも一言で言えば合板です。合板には等級があり、使われている接着剤によってランクが分かれます。

・特類

フェミノール樹脂系接着剤がが使われているため、一番耐水性が高いため常時湿気の影響を受ける環境に使用されます。ヨットなどの船舶用の合板や足場板用合板など。

・T1ベニヤ板(一類)

メラミン樹脂接着剤が使われているタイプです。湿気に強く防水性に優れているため屋外など雨水の影響を受けやすいところに使われます。逆に湿気に弱いと変形したり剥がれるなどの問題が発生します。

・T2ベニヤ板(ワラン合板)(二類)

こちらはユリア樹脂接着剤が使われています。T1よりも湿気に弱いので屋外や湿気の多いところに使うには注意が必要です。一般的にベニヤといえばこのT2ベニヤが使われるケースが多いです。

・T3ベニヤ(三類)

上記の2つのタイプよりも防水性が低く、さらには耐久性も低いタイプです。現在はあまり販売されていませんが、性能が一番低いが価格もその分安いです。

ベニヤ コンパネ 構造用合板とホルムアルデヒドの放散量について

合板には接着剤が使われていますが、その成分にはホルムアルデヒドが含まれます。ホルムアルデヒドは人体に悪影響があるため飛散量によってランク分けされています。特徴は刺激臭があり、濃度によって粘膜への毒性があります。呼吸器や目、喉への炎症、さらには皮膚に接触した場合は炎症を起こす場合もあります。

飛散量は星(☆)の数でランク分けされており、☆の数が多い程飛散量が少なく、さらにはランクにより建材で使用される建築基準が変わってきます。

・F☆☆☆☆(フォースター)

ホルムアルデヒドの最高ランクで、日本工業規格(JIS)の規格をクリアしたものをいいます。建築基準法による使用量や用途の制限がないため、内装では積極的にフォースターが使われています。飛散量が少ないといっても0ではありません。多少ではありますが目がしょぼしょぼしたり匂いを感じることもあります。

・F☆☆☆

国土交通大臣による認定は「第三種ホルムアルデヒド発散材料」です。目への刺激や鼻の乾燥が感じられることがあります。内装の仕上げ材量での使用面積に制限があります。

・F☆☆

国土交通大臣による認定は「第二種ホルムアルデヒド発散材料」です。ほとんどの人が目への刺激や鼻の乾燥が感じます。F☆☆☆同様に内装の仕上げ材量での使用面積に制限があります。

・F☆

国土交通大臣による認定は「第一種ホルムアルデヒド発散材料」です。他のランクと違い星(☆)の表示がありません。匂いが強くのどへの刺激だけでなく目の粘膜が炎症を起こしたり、涙が出るような症状があります。

内装の仕上げ材料としての使用は禁止されています。

重要な部材、野地板とは

野地板とは防水紙が敷かれており、屋根材が固定されている部分です。屋根材が葺かれている下にはほぼ必ず野地板が存在しています。

屋根の表面に屋根材があり、その下には防水紙、そして野地板と一般的な屋根ではこれらが必ずワンセットになっています。普段皆様が目にしている屋根は屋根材のみのため、防水紙は知っていても野地板まで知っている方は少ないのではないでしょうか。

また、屋根材が欠けてしまった、飛散してしまった場合にすぐに雨漏りしてしまうと思われる方は多いのではないでしょうか?しかし、実際はこのように屋根材の下には、防水紙、野地板と設置されているためすぐに雨漏りを引き起こすことはありません。しかし、屋根材、防水紙が欠けてしまえば雨水が浸入してしまいますので定期的な点検やメンテナンスは心掛ける必要があります。

野地板自他は垂木に固定されており、屋根材と防水紙は野地板に固定されています。この構造から分かるように、垂木と防水紙、屋根材の間に存在しそれらを結びるけることで屋根を成立させているのです。これらのパーツが1つでも欠けてしまうと屋根は成立しないのです。その中でも表面と屋根材と防水紙、内部の垂木、これらを繋ぐ野地板は特に重要な部分と言えるのです。

基本的には屋根材にはほぼ雨が染むことはありませんし、防水紙も当然ことですが雨水は染みません。屋根から雨漏りが発生した場合、最初にダメージを受ける可能性が高いのが野地板になります。野地板に染み込んだ雨水は垂木や天井といった周辺に伝わっていきカビの発生やシロアリの発生、木部が腐食してしまうなどがあります。野地板は耐震性や耐風性といった部分も受け持ち屋根の構造を支えている部分ですので雨漏りなどは絶対に避けなくてはなりません。野地板がしっかりしていれば屋根だけでなくお住まいのしっかりしてきます。丈夫なお住いというと基礎や柱を重点的になりがちですが、実際は屋根の野地板などの箇所も大きく影響するのです。

野地板の種類

野地板を見ると単なる木の板にしか見えないかと思いますが実際にはいくつか種類があります。

・構造用合板

耐震性や耐風性を求める部分に用いられることを前提に作られている合板で戸建てやお住まいの野地板として最も使用されているのが構造用合板です。さまざまな厚みの物が用意されており等級も設けられています。よく野地板に用いられているのは厚み12mmでシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの飛散量が最も少ないF☆☆☆☆のものになります。

・バラ板

お住いが築40年以上の建物に用いられていることが多いものです。名称でも分かるように隙間を設けられて設置され、それぞれ独立したバラバラの板で屋根の一面を全体的に覆うようなものではありません。現在ではほぼ用いられることはなくなりました。

・耐火野地板

準防火地域、防火地域、屋根不燃区域での使用が義務付けられている野地板です。名称でもわかるように火に強く30分の火災に耐えられる野地板です。火災の際などで安全性が高い製品ですがそれなりに高価な製品になります。

野地板のメンテナンス方法

屋根の鯉宇三的な強さを増すための増し張りと雨漏りで腐食し悪くなった部分を交換する貼り替えがあります。残念ながら野地板のメンテナンスは屋根材と防水紙を剥がした際にしか行えません。もちろん通常時に目視することもほぼ不可能です。屋根葺き替え、または屋根ふき直しの時にしかお手入れはできないのです。

・増し張り

野地板がバラ板だった場合によう行われます。増し張りをすることによって屋根の重量が重くなりますが、構造的に強くなるため地震や強風に対しても強くなります。また、屋根材を固定するところを新しくすることによって屋根が屋根が剥がれにくくなる効果もあります。

・貼り替え

野地板が腐食している場合に行われます。腐食部分を放置するとひろがってしまうので撤去し新しいものへと交換します。また、野地板だけでなく垂木なども腐食している場合はその部分も交換します。

野地板の耐用年数はよく使用されている構造用合板で約30年とされています。通気性が高いバラ板の場合は約40年ともいわれています。

また、一般的に使用されていることの多いスレート屋根の耐用年数は20~30年とされているため、これらの屋根材の耐用年数時に葺き替えする際などに一緒にメンテナンスを行うことが望ましいです。

ちなみに瓦屋根の場合は耐用年数が50年以上ですので、屋根の寿命が来る前に野地板の寿命を迎えます。そのため瓦屋根の場合は漆喰のメンテナンスを行う際に一緒に行うことがおすすめです。

お住まいの劣化を促進するものといえば水分です。お住いの内部に雨水が浸入する雨漏りは浸水箇所とその周辺の劣化を極端に早め、寿命を短くします。そのため雨漏りが発生した場合は早めに専門の業者に相談をするようにこころがけましょう。

まとめ

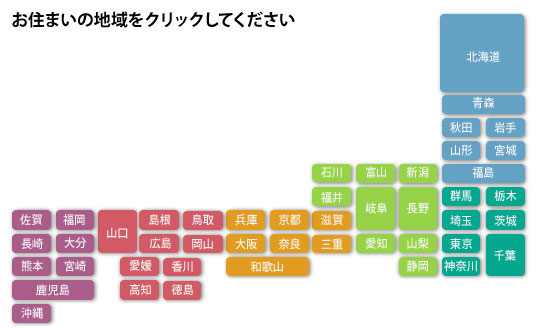

また、どの材が適切なのかはお住まいの状態や環境にも左右されるためご自身での判断は難しいです。街の屋根やさんでは無料で現地の調査を実施し、最適な工事のご提案をっせていただきますのでお気軽にご相談ください。

関連動画をチェック!

どのリフォームが最適?屋根リフォームの種類【街の屋根やさん】

今回の記事で登場した工事やお住まいのトラブルに関連する動画をご紹介します!

こちらの動画では、工事の内容やお住まいのトラブルの対処方法などをより詳しく説明しています

。

お役立ち情報が満載ですのでぜひご覧になってみてください。

このページに関連するコンテンツをご紹介

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

お問い合わせフォーム