寄棟屋根とはどんな形?寄棟屋根のメリットとデメリットをご紹介

更新日 : 2021年05月13日

更新日 : 2021年05月13日

寄棟屋根とはどんな形?

寄棟屋根とは「よせむねやね」と呼ばれている屋根の形です。

大棟があり、そこから4つの屋根面が四方に広がっている形状の屋根のことを指します。

寄棟屋根メリットとデメリット

重厚感と安定感のある寄棟屋根は雰囲気が落ち着いたような外観になります。昔から使用されている屋根の形状であり、和風や洋風、どちらの住宅にも合わせれられることができる屋根材になります。

→耐久性が高い

上記でもご説明したように、寄棟屋根は4つの屋根面が四方に広がっているのが特徴で、雨風や日差しから外壁を守りやすくなっています。

そのため、お住いを長持ちさせることにつながります。

寄棟屋根は屋根裏の空間が狭くなりがちで、屋根裏を収納スペースとして使用する場合は十分なスペースをとれない可能性があります。

→太陽光パネルを設置しにくい

4つの報告に屋根面が広がっているため、日差しの当たりやすい面に設置することができやすいですが、屋根面の面積が狭いため、設置できる太陽光パネルが限られてしまいます。

→メンテナンスコスト

屋根面がおおいため、棟や雨どいなどの部材が切妻屋根などとは異なり多いです。そのため、メンテナンスコストが他の屋根材に比べてかかる場合があります。

寄棟屋根以外の屋根の形

切妻屋根は寄棟屋根とは異なり屋根面が2つになります。様々な屋根の形状の中でも最もシンプルな構造でいろいろな住宅に合わせやすくメンテナンスも楽になります。

・入母屋屋根(いりもややね)

上部が切妻屋根になっており下部が寄棟屋根のように四方向に屋根があります。

重厚感や和風のイメージがあり、日本瓦との相性がとてもいい屋根の形状になります。

しかし、接合部が複雑な構造となっており雨漏りのしやすい形状でもあります。

寄棟屋根の一種で、4方向に屋根面があり、上部から見ると正方形になります。

一般的なお住いではあまり採用されておりませんが、寺院などで見かける屋根形状です。

・陸屋根(ろくやね・りくやね)

屋根の特徴である傾斜がなく、マンションやビルのように屋根が水平になっています。

屋上として屋根を利用できるメリットもありますが、勾配がないため雨が溜まりやすいなど雨漏り防止対策が必須となる屋根の形状です。

・片流れ屋根(片流れ屋根)

一般的な屋根の形状とは異なり屋根の面が1つです。勾配が1方向のみの屋根形状です。

敷地が狭い住宅に向いているほか、シンプルでおしゃれな印象があるため、最近のお住いでも見かけるようになりました。

寄棟屋根と切妻屋根はどちらが良い?

ではどちらの屋根の形状が一般的におすすめなのか?そう思われる方もいらっしゃるかと思います。

屋根の耐久性を決める要因には雨仕舞や耐風性が求められます。

屋根が受けた雨水をどう処理するか…多くの場合接合部から雨水が入り込み雨漏りが発生してしまいます、そのため寄棟のように屋根面が4つあり接合部分が多い屋根と屋根面が2つで接合部が少ない切妻屋根を比較すると、寄棟屋根の方が雨漏りの発生率が高くなります。

しかし、耐風性を考える場合は風を受ける面が4つある寄棟屋根が切妻屋根よりも風圧に対して強いです。

上記のように寄棟屋根、切妻屋根にはそれぞれ気を付けなくてはいけない部分があるため、どちらが良いというよりは、それぞれのメリットやデメリットを知ったうえで、どちらの屋根がご自宅に合うのかを考えてみることがおすすめです。

まとめ

これからお住いの購入をお考えの方や、ご自宅を建てられるという方は、ぜひ一度屋根の形状の種類やメリットデメリットを知ったうえで検討してみてはいかがでしょうか。

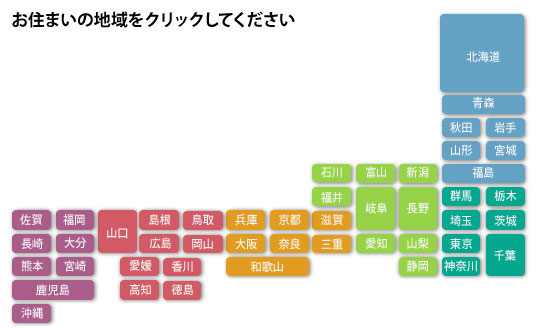

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

お問い合わせフォーム