台風などの強風で被害に遭いやすく、他の部分へ被害を拡大してしまうケースも多いのが瓦屋根です。ずれてしまうだけならまだしも、災害の規模が大きいと屋根から瓦が落下してきます。重くて固い瓦が落下すると、まず間違いなく落下地点のものを傷つけ、破壊します。2階屋根から1階屋根に落下すれば、その部分の瓦がほぼ間違いなく割れます。瓦屋根でこういった多重被害を受けた方もいるのではないでしょうか。自分の敷地内ならまだしも、お隣に落ちて何かを壊したとなれば目も当てられません。この先、台風の度にそういった被害を心配しなくていけないとしたら、不安で仕方ないですよね。重くて固い屋根材だからこそ、他の屋根材よりもメンテナンスが重要とも言えるのです。

重くて固い瓦が落下することによって発生する多重被害

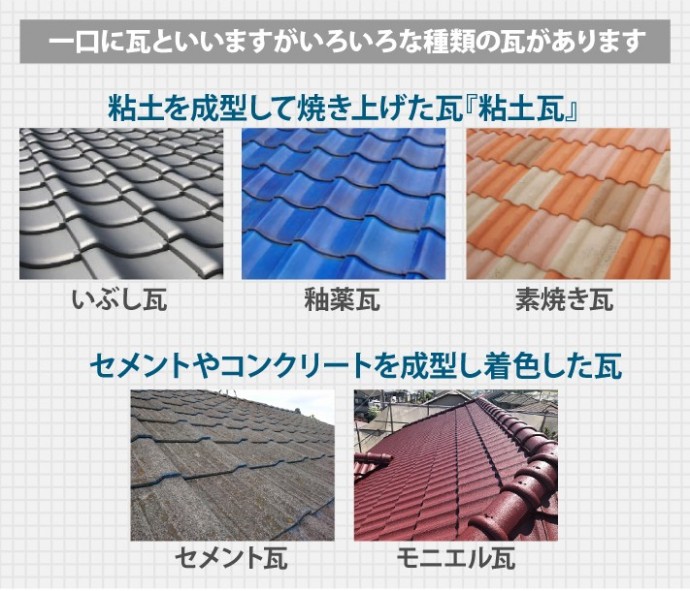

台風などの強風被害に遭うと、屋根からさまざまなものが落下してくることがあります。また、地震でも同様の被害が起こり、屋根の頂点や四隅をカバーしている各種の屋根材が落下してくることがあります。どれも落下してくれば危険には変わりませんが、その中でも特に危険な屋根材があります。重くて固い瓦です。瓦には粘土瓦の他、セメント瓦やモニエル瓦がありますが、いずれも重くて固く、落下した地点にものがあれば、ほぼ確実に破壊されます。

1階の屋根に落下すればその部分の瓦が、お庭に落ちればそこにあったものが、お隣など敷地に落下して何かを破損してしまった場合は今後のご近所づきあいに悪影響が出てしまうことは間違いありません。そういったことにならないよう、適切にメンテナンスしていく必要があるのです。

ここでは瓦が実際に落下してきた場合のことを重量と大きさを比較しながら考えてみたいと思います。一口に瓦といいますが、表面に炭素被膜を持つ黒や銀色のいぶし瓦、陶器と同じように表面に釉薬で処理された釉薬瓦、未処理で赤土色の素焼き瓦などの粘土瓦の他、セメントを主剤としたセメント瓦やモニエル瓦があります。まずはこれらの瓦の重さを比較してみたいと思います。

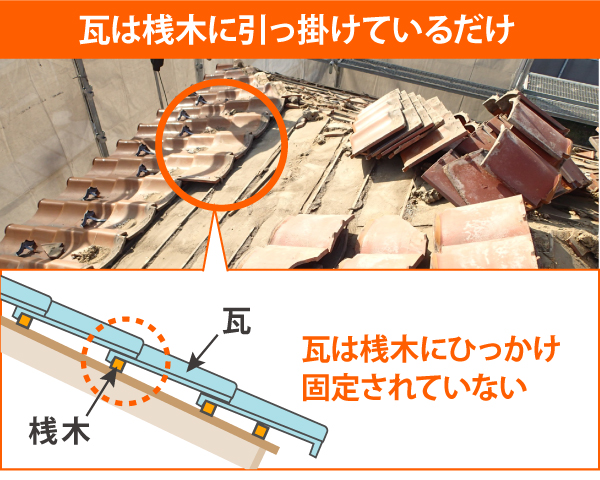

粘土瓦はいぶし瓦、釉薬瓦、素焼き瓦に大別されますが、どれもほぼ同じ重さである。屋根材の中でも超重量級なので、風に舞うことはほぼなく、そのまま直線的に落下する。おまけに弾性が全くないので落下してきた瓦は砕ける。落下地点のものも破損は免れないし、そこが瓦屋根の場合は落下地点の瓦も砕ける。通常の瓦屋根の場合、ほとんどの瓦が固定されていないので、落下の仕方にもよるが、衝撃で落下地点の瓦が梃子のように持ち上がり、再度、落下するということも起こりえる。

セメント瓦はさまざまな形状のものが作られているが、ここでは粘土瓦と比較しやすいように和瓦のものとした。粘土瓦より大きくて重く、密度も大きいが屋根の総重量は葺き土などを使わず釘で固定されているのでやや軽い。釘で固定されているため、落下するということは少ないが、劣化していた場合はどうなるか分からない。

コチラも落下する場合は風に舞うことはほぼなく、そのまま直線的に落下する。おまけに弾性が全くないので落下してきた瓦は砕ける。落下地点のものも破損は免れないし、そこがセメント瓦の場合は落下地点のものも砕ける。セメント瓦は1枚1枚を釘止めしているので、衝撃で落下地点のセメント瓦が持ち上がり、再度、落下するということは少ないが、それも釘の固定力によるため、劣化していた場合はどうなるか分からない。

モニエル瓦にもはさまざまな形状のものがあるが、ここでは広く普及しているセンチュリオンという商品名のものの数値を使用した。粘土瓦やセメント瓦より大きくて重く、密度も大きいが屋根の総重量は葺き土などを使わず釘で固定されているので粘土瓦と同程度。釘で固定されているため、落下するということは少ないが、劣化していた場合はどうなるか分からない。

コチラも落下する場合は風に舞うことはほぼなく、そのまま直線的に落下する。おまけに弾性が全くないので落下してきた瓦は砕ける。落下地点のものも破損は免れないし、そこがモニエル瓦の場合は落下地点のものも砕ける。モニエル瓦は1枚1枚を釘止めしているので、衝撃で落下地点のモニエル瓦が持ち上がり、再度、落下するということは少ないが、それも釘の固定力によるため、劣化していた場合はどうなるか分からない。

1枚の重さだけを見ると、粘土瓦よりも重いがこれはそれなりの大きさがあるためで、1平方センチあたりの重さは1gを切る軽さ。基本的に1枚を釘で数>箇所固定するので、釘や屋根材が健全ならば強風で剥がれる心配はない。ただし、老朽化してスレートがひび割れたり、釘が錆びたりすると脱落し、飛散する。

風に乗って屋根から遠方に落下したり、お隣の敷地に落下することはあるが、屋根材自体が手で折り曲げて割ることができるくらいの強度でしかも軽いことから何かにぶつかっても、軽微な傷をつくるくらいで大きく破損させてしまうことはほとんどない。

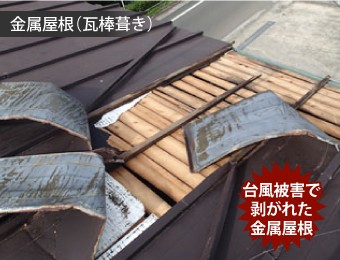

一般の戸建て住宅には0.35mm厚前後のガルバリウム鋼板が用いられることがほとんど。木材と薄い鋼板で構成されているので、屋根の重量はとにかく軽い。釘で固定されているため、飛ぶことはまずないが、錆などに伴い剥がれるということがある。瓦棒葺き・立平葺きで問題なのは1枚1枚の長さが棟から軒先までと長く、継ぎ目がないために剥がれはじめると風の影響を大きく受けるようになり、大きく剥がれてしまうことである。軽い屋根材なので、飛散するとどこまで飛んでいくか分からない。規模が大きな建物の場合、大きく剥がれてしまった屋根材が数キロ先で見つかったとニュースになることもある。

スーパーガルテクトに使われる鋼板は0.35mm厚の超耐候ガルバリウム(SGL)鋼板なので、とにかく軽い。同じ金属屋根材で同じ厚さでもトタン(亜鉛めっき鋼板)よりもガルバリウム(アルミ・亜鉛めっき鋼板)が軽く、それよりもSGL(マグネシウム添加アルミ・亜鉛めっき鋼板)の方が軽い。これはめっき成分の違いによるためである。釘で固定されている他、屋根材に返しがついているため、強風でも飛ぶことはほぼない。街の屋根やさんでも、このような成型金属屋根材が飛散したという相談は受けたことがない。

もし、飛散した場合は軽い屋根材なので、どこまで飛んでいくか分からないが、建物に衝突しても傷を付けることはあるが、破壊してしまうことはないと言える。

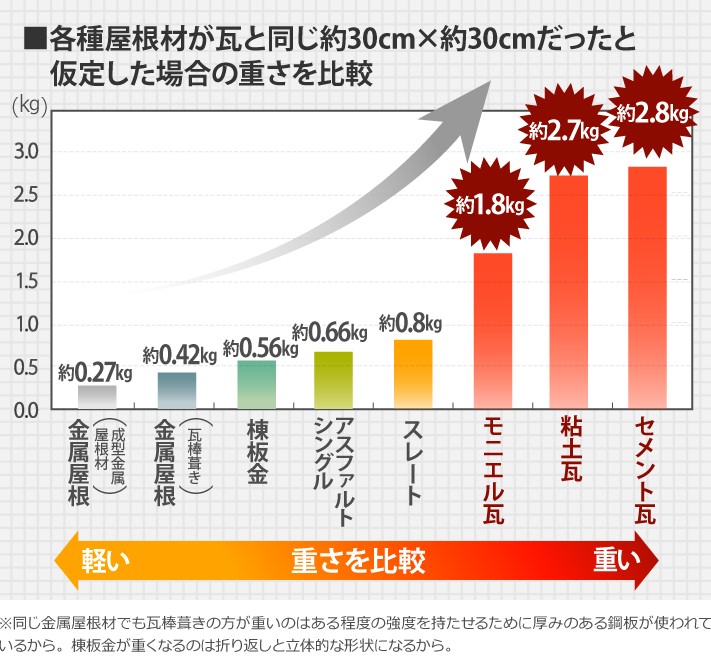

瓦だけでなく、その他屋根材についても重さを見てきました。以下のグラフを御覧いただいてもおわかりの通り他の屋根材と比較しても瓦がだんぜん重いということがおわかりいただけると思います。

粘土瓦、セメント瓦、モニエル瓦についてはそれぞれの形状や大きさが違うので本当に重いものかどうか、分かりませんよね。同じ大きさだった場合と仮定して計算すると、重さに大差が無いことが分かりました。しかし、やはり深刻な被害が出やすいのは粘土瓦です。重いうえに固定されている部分も少ないからです。

時と場合によっては、強風で瓦が落下する、落下した衝撃でまた瓦が落下する、その瓦がものを破損させるといったドミノ倒しのような連鎖反応が起こってもおかしくないのです。こういった被害を防ぐには定期的な点検とメンテナンスをするしかありません。

メンテナンスの頻度はそれほどでもなくても、点検は定期的に行った方がいいということです。悪天候後も見ることが容易な範囲で構いませんので、点検してあげましょう。なお、ご自分で点検なさる際はカメラで撮影することをお薦めします。以前の状態と現在の状態が比較しやすくなるからです。

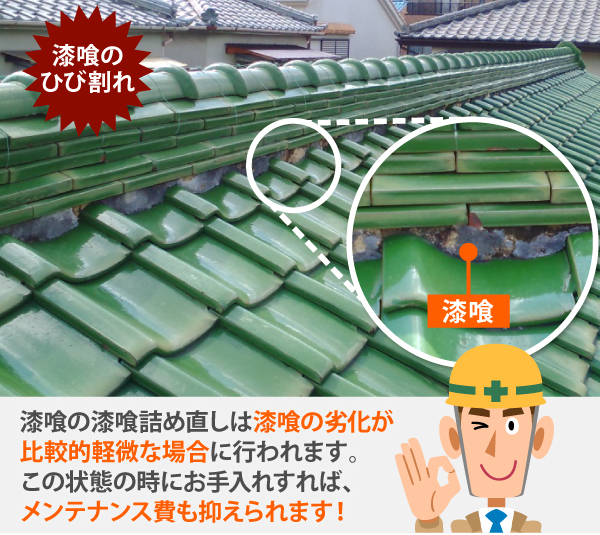

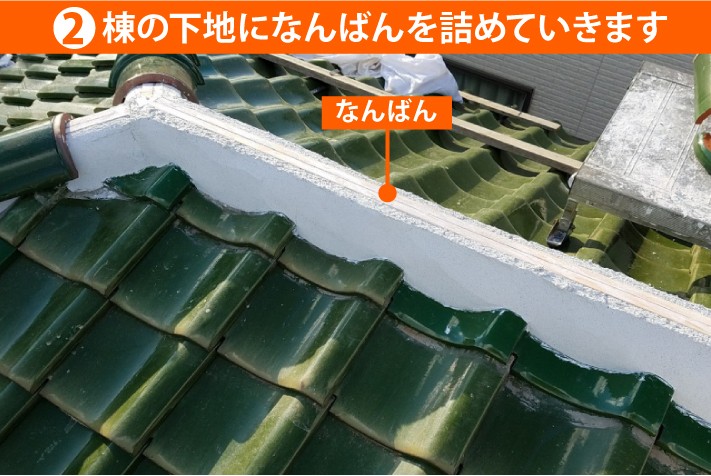

瓦屋根でメインとなるメンテナンスです。ひび割れたりしている漆喰を取り除き、新しい漆喰を詰め直します。漆喰の劣化が比較的軽微な場合に行われます。 この状態の時にお手入れすれば、メンテナンス費も抑えられます。漆喰はのし瓦や棟瓦の固定を担っている大事な部分です。

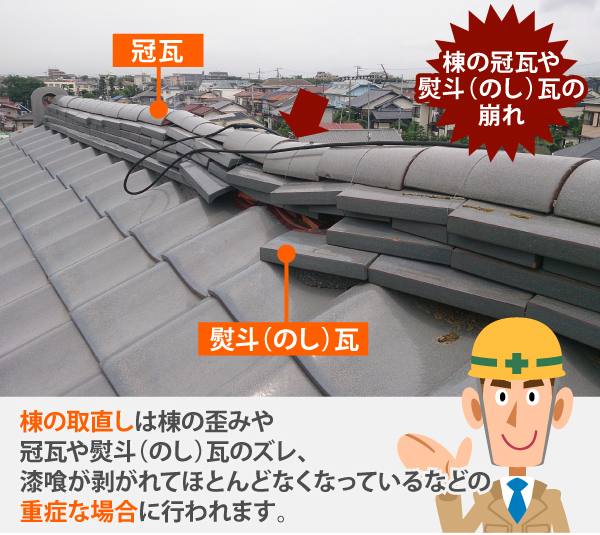

屋根の頂上部分や屋根の四隅(角)の瓦を解体し、しっかりと整列させて積みなおすメンテナンスです。棟に歪みが出ている場合に行います。冠瓦や熨斗(のし)瓦がズレたり、漆喰が剥がれてほとんどなくなってしまっていたりと重症な場合に行われます。

従来の工法では棟の冠瓦(頂点の半丸の瓦)と熨斗瓦(冠瓦の下にある平たい瓦)は銅線などで括られて固定される大回し工法が用いられていました。これは漆喰と葺き土の固定力、瓦などの重量に頼った工法で、建物の躯体に固定されてるわけではないので強風や地震に耐えられないことも多かったのです。

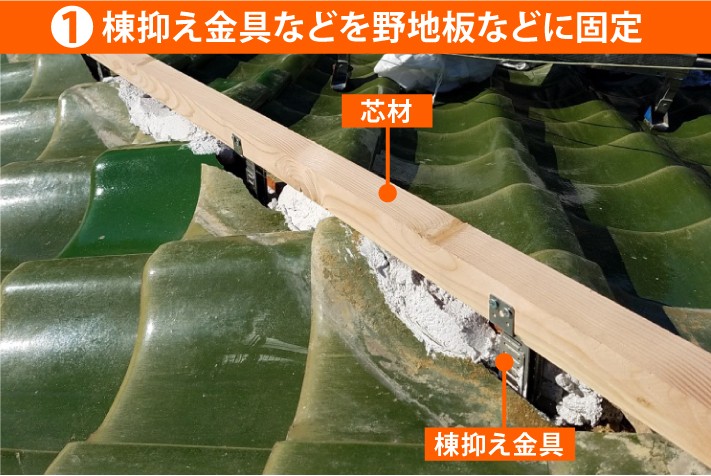

ガイドライン工法では棟抑え金具などを野地板などに固定し、そこに取り付けた芯材にパッキン付ビスで棟の冠瓦を固定します。冠瓦が躯体に固定されるため、強風や地震でも倒壊しにくい棟となるのです。

強風や地震の影響を少なくするため、熨斗瓦の積み重ねを少なくしたり、ゼロにすることも可能です。こちらも棟抑え金具など野地板などに固定し、そこに取り付けた芯材にパッキン付ビスで棟の冠瓦を固定しますので、強風や地震などの影響を受けにくくなります。

2000年5月に改正された建築基準法に基づいた屋根の工法。2000年5月以前の建築基準法では「屋根瓦は、軒及びケラバから2枚通りまでを1枚ごとに、銅線、鉄線、くぎ等で緊結し、又はこれと同等以上の効力を有する方法で、はがれ落ちないように葺くこと」とされていたが、2000年5月の改正では「屋根のふき材(中略)は風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない」に変更された。東日本大震災の震度7にも耐え、各地域の基準となる風速にも耐えうることをガイドラインとしたことからガイドライン工法と呼ばれるようになった。

台風などの強風、大雪、雹、大雨による水害など自然災害によって建物が被害を受けた場合、ご加入している火災保険で復旧のための工事費用が賄えることをご存知でしょうか。瓦屋根の被災にも使用できるのです。保険が適用されるかは保険の種類や契約内容、約款によって異なります。まずは契約内容と約款をご確認ください。

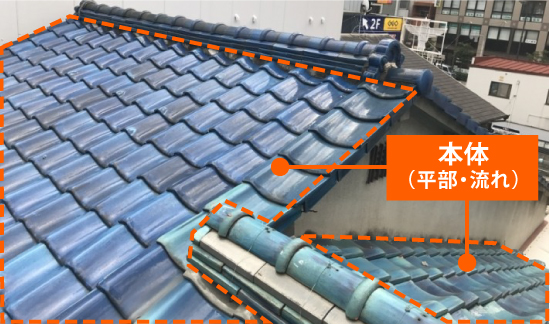

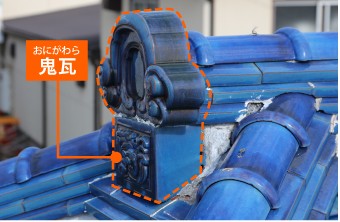

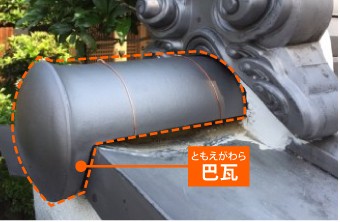

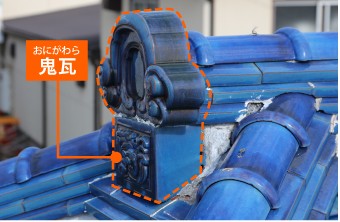

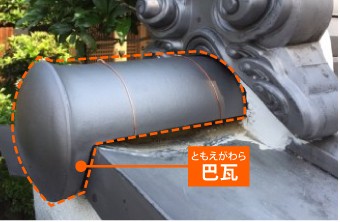

屋根の状態を業者に相談する時、屋根の部位の名前が分からなくて困ったことはないでしょうか。ここでは瓦屋根の各部位の名称を上げておきます。他の屋根材であっても、「瓦屋根では○○と呼ばれているところ」と言えば、話も通じやすくなるので安心です。

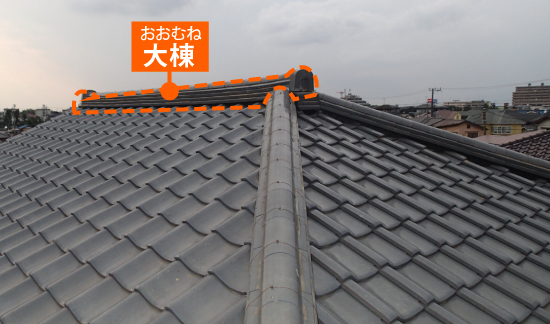

屋根の面と面が出会う部分を棟と言います。寄棟屋根では屋根の頂点にある部分を大棟、四隅にある部分を隅棟(下がり棟・降り棟)と呼びます。

屋根の頂点にある水平部分の名称。瓦屋根では冠瓦、または冠瓦と熨斗瓦で構成される。建物の一番高い所にある部分だけに強風や地震の影響を受けやすい。

寄棟屋根や方形屋根に存在する四隅、角の部分のこと。勾配があり、下っていることから下がり棟や降り棟とも呼ばれる。仏閣などの建物で四隅以外に存在する勾配が付いた棟は下がり棟・降り棟と呼ばれる

屋根の大部分を占める棟から軒先までの勾配がついている部分のこと。

屋根と屋根の面が上方ではなく、下方で出会う部分こと。谷状になっているから谷と呼ばれ、ここに設けられる樋は谷樋と呼ばれる。折り紙のやまおり、たにおりをイメージしてくれれば分かりやすい。